Teori

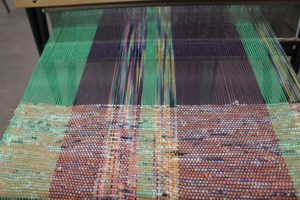

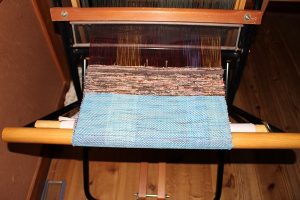

4年前の裂き織り布

・4年前に織っていた裂き織布の日陰干し

断捨離ではありませんが、家の中のモノをよく整理します。出てきました4年前に織りあげた布です。何事もその時は、熱中して取り組んでいました。その時々にエネルギーを全集中させていたのですが、最近、すっかりと目が悪くなってしまいました。

久しぶりに出してみるとやはり、手織布は美しい。この布でどんな服を作ろうか?手織布は服をつくるとデザイン的にもシンプルな民族衣装みたいになってしまいます。(笑)

少々重たくなるので、考えて作らないといけません。

作務衣服は、たくさんあります。死ぬまでの分は、作りました。(笑) もう着る事での悩みはありません。今ある手織り服を着るだけです。このところ手織り作業が中断です。DIYに明け暮れております。ここからまた、腰を据えてやっていくとしましょう。

最近よく考える?

『ただ、漫然と生きてはいけない、夢を実現させるんだ。』なんてとよく聞く。しかし、夢とは何だろう。何故、夢と言うのだろうか? あなたの夢は何ですか? 明確な人は、どれくらいいるんだろうか? 当面の、否、直前の目標はあるかもしれないが、夢とは? 何か大きな志がいるのだろうか? ささやかではいけないのだろうか?

人生は、あっという間だ。そんなことは誰でもわかっている、未だ、自分は日々もがきながら生きている。夢は、何だったんだろうか?

ただ、夢の向こうにあるものは、幸せでなければならないような気がする。夢の実現は幸せのはずだ。幸せなき夢は、夢ではないだろう。

自分には大きな夢はなかったが、いろんなチャレンジは多かった。結果としてある程度の幸せにはたどり着けた。ならば、漠然ではないがそれなりの夢を果たせたのかもしれない。自分で納得できたらそれでいいのかも。

難しいテーマになってしまった。この話は、またにしよう。(笑)

2017.03.27製作

まだまだ、糸玉がたくさんあるので早く次の布を織りあげたいが、止まっています。やることが多い。

庭も手入れしたい。

2021.06.10

ひたすら裂き織りの糸玉製作

・ひたすらに糸玉を作り続ける

毎度の事ですがこの糸玉の製作に時間がかかります。サークルカッターの刃の切れが悪くなると無理に切る為に肩が凝ります。肩こりがシンドイ。

本当は、手で裂けばいいんですが細い裂き織布で製作したいためカッターで切ります。

ひたすら、ひたすら糸玉を作る。着物を切って作る。母親の着物を息子が切って服にする。なかなか、ないでしょうな。

昼も夜もひたすら切る。

2020.08.10

裂き織りの糸玉製作

・断捨離が進んでいます。

過去に作った夏服ですが、着なくなりました。

ときめきがなくなったのかもしれません。

ポケット部分をひっかけてしまい、少し穴があきました。

簡単に修正できるのですが、よく見ているうちにもう着ないかもしれないと考えてしまいました。毎年、夏は猛暑なので七分袖に仕上げたのですがとても暑くなりました。

ボタンを外してハサミをいれて、少しためらいもありますが、布をもう一度再利用させて服にします。

肩こりがひどくなるんですが、とにかく切ります。

昔お気に入りだった服も次々と糸玉に変身します。高かったんだよなー、生地屋さんで絹の反物を買って仕立て屋さんで仕立てたんですが・・・。お別れです。

もったいないですが、仕方ありません。性格的に捨てれません。

2020.07.29

手織りの襟で2枚追加

・今年も暑くなります。

春先に生地だけは、2枚分購入しておりました。

私の定番の夏用のかぶり物です。

一枚は、ネイビーでもう一枚はオリーブ色とでもいいましょうか?

タイのお坊さんが着ているような高貴な色です。

麻なのでとても光沢がいいのです。

残った手織布を捨てきれず、

奥さんに頼んだところ・・・。

ブーブーと面倒だと言われながら・・・。

ゴマをすりながら仕上がりました。

2020.07.26

手織りストール 4作

・ようやく完成

今回も時間ばかりかかりましたー。オジサンだけにお許しを・・・。

それなりに手織りをしておりましたが、何気なく気が付いたのが、

同じ黒の緯糸でも、糸の質感によって経糸の見え方がここまで違う事には、

気が付きませんでした。

黒の緯糸は経糸を打ち消してしまうのかと思いきや、それなりに浮き出てきます。

同じ黒でもないところから突然出てくるのは面白い。そう感じるのは、自分だけでしょうか?

今回も時間ばかりかかりましたー。オジサンだけにお許しを・・・。

それなりに手織りをしておりましたが、何気なく気が付いたのが、

同じ黒の緯糸でも、糸の質感によって経糸の見え方がここまで違う事には、

気が付きませんでした。

黒の緯糸は経糸を打ち消してしまうのかと思いきや、それなりに浮き出てきます。

同じ黒でもないところから突然出てくるのは面白い。そう感じるのは、自分だけでしょうか?

しかし、黒の糸を自分でつないだのでずいぶん継ぎ目がでてしまいました。糸を捨てれない

性格です。自分が使用するので気にしません。それが私なりの手織りです。

しかし、黒の糸を自分でつないだのでずいぶん継ぎ目がでてしまいました。糸を捨てれない

性格です。自分が使用するので気にしません。それが私なりの手織りです。

正月から初めて、完成まで時間がかかりましたがそれなりに思ったものができました。いつ

も仕上がりを見る時が一番楽しく達成感があります。これが手織りの楽しさかもしれません。気分が乗らない時など、いろいろありますが、コツコツ織りながらまた、次の作品に取り掛かります。

2020.02.20

正月から初めて、完成まで時間がかかりましたがそれなりに思ったものができました。いつ

も仕上がりを見る時が一番楽しく達成感があります。これが手織りの楽しさかもしれません。気分が乗らない時など、いろいろありますが、コツコツ織りながらまた、次の作品に取り掛かります。

2020.02.20

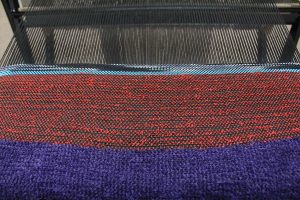

この辺で縞にしよう

・単調で飽きてきたので白を入れてみた。 やっぱり飽きます。 織っていると飽きてきます。 このストールは、かれこれ1ヶ月たちましたが、 ずいぶん放置されていたので進んでませんが、また織り始めます。

気分が乗らないときは、ずいぶん放置されますがリビングで作業しているのでついつい目に入り早く織らなければと焦りながらもそのまま放置。たまにテレビをみながら織ってみたりしながらだらだらと織っていくうちに少しづつ進み、だんだんと終わりが見えてくる。皆さんもこんなかんじでしょうか?

2020.02.02

気分が乗らないときは、ずいぶん放置されますがリビングで作業しているのでついつい目に入り早く織らなければと焦りながらもそのまま放置。たまにテレビをみながら織ってみたりしながらだらだらと織っていくうちに少しづつ進み、だんだんと終わりが見えてくる。皆さんもこんなかんじでしょうか?

2020.02.02

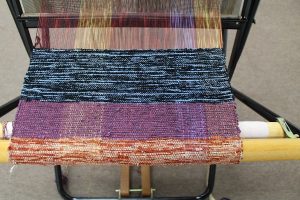

なんか違うかな?

・トントンと織り初め

ようやく糸が通り、織り初めたのが4日からですが、

緯糸が入ると経糸が消えてしまいました。

どうもしっくりきませんが・・・。

こんなものでしょうか?

どうもしっくりこない状態が続き、何となく気持ちも乗らず、時間ばかりが経過してしまいました。放置しておりましたが、少しずつ自分なりに考えながら織るしかありません。毎回、織りだすと思ったものと違うと感じたりして気分が乗らなくなることが多いです。そして何かのきっかけでまた、織りだします。

2020.01.26

やっぱり上手くいきません。

・また忘れてました。

お正月の3日ですが、筬通しを始めます。

久しくやっていないのでこーだったのかなー?

怪しいですが、とりあえず進めていきます。

この作業は、いまだに憂鬱です。失敗するとトンでもないことになります。

順番に糸を通していきますが、途中からだんだんおかしくなりだして、

とにかく通すだけは通しましょう。

想像通りぐちゃぐちゃになりました。(;’∀’)

これを、一本一本ほぐして、眼は疲れ、方はコリまくりです。

しばらく格闘してようやく通りました。

ここまで来たら後は、織るのが楽しみです。

2020.01.03

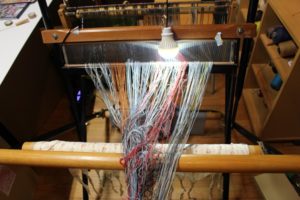

2020年元日よりスタート

・元旦から整形をしてしまいました。

正月は、やることがやりません。日々の生活ののリズムと違って時間があります。TVでも見ればいいのでしょうが、貧乏性の私は何かしていないと気がすみません。

なのでストールでも作ろうと思い・・・。

とうとう整形をしてしまいました。久しぶりにやってみるとまた忘れかけていました。

服は買わずになるだけ必要な分だけ作るというのがポリシーです。

今度は、黒と赤のストールを織り上げます。

2020.01.01

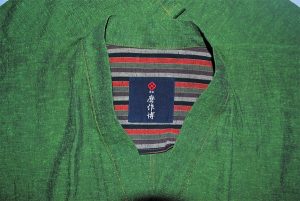

作務衣(さむえ)37作 裂き織り

・織りあげた裂き織がまたしても作務衣になりました。

2017.1.15に6メートルの裂き織りが完成していたので縫製に持ち込みました。

焦って服をつくりらないと残しておきましたが、作務衣になりました。

持ち込んだ後に布が足りないということになり、

襟と衣の内側の生地がちがいますが、

全く違和感なくできました。

一時は、どうなるかと思いましたが逆に成功しました。

2019.11.17

作務衣(さむえ)製作36作 裂き織り

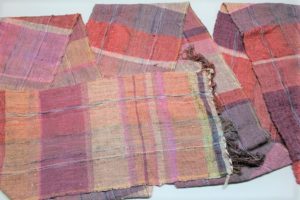

・裂き織り作務衣になりました。

2016.02.13~2016..4.02までの2ヶ月間で織った反物から作務衣を仕上げました。

一昔前は、パワー全開で織っていましたが、今はのんびりとやっています。家の中の片付けをしながら昔織った反物を服にしております。反物のまま放置してますといつか捨てられるでしょうから、すべて服にします。😂

もう作務衣もずいぶん増えました。死ぬまでの分はあるでしょうね。こんなに自分で作った人を見たことがありません。何とかの一つ覚えです、

2019.09.02

2016.02.13

2016.04.02

2016.04.02

2016.04.02

2019.09.02

2019.09.02

2019.09.02

2019.09.02

2019.09.02

手織り布6メートル

.なんやかんやと時間がかかりました。

いつものようにせっせと整形します。この作業は、想像しながら楽しんでいける作業です。2019.01.26

時々、確認しながら幅をどれくらいにするか考えていきます。

第一関門の筬(オサ)通し~っ。もう、老眼で目が見えません。そして見事に糸を取り違えやっちぃました。からまります。

ここから、絶望のため息です。『先生~っ。』と呼べば教室では助けていただいておりましたがもう誰もいません。

からまった糸をほぐしながら伸ばしていきます。長いので部屋から出ていきます。深夜までかかります。2019.01.28

翌日ようやく巻き上げて、何とか織れる態勢になります。2019.01.29

織始めます。2019.01.30

2019.02.02

2019.02.04

2019.03.06

全くやる気が出ずに6月が来ました。2019.06.20

2019.07.29

完成 2019.08.16

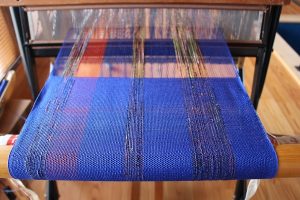

手織り 3Mのストール 4作

・平成最後の年末に突然、長いストールでグルグル巻きにしたいと思いスタート。

以前購入していた糸を見ているうちに突然やる気になった。

今日は、12月30日。大掃除もそっちのけになりました。

年末に整形を開始。やっちゃいました。😂

朱赤のレッドも美しいけれど

特に青のコバルトブルーは、とても美しい。

目の覚める青とは、この青かな?なんてひとりでブツブツつぶやきながら、

仕上がりを想像。

年末の大晦日に突入確定です。🤢

今までの作品をみると確かに青はない。

青はあまり好みではありませんが・・・。コバルトブルーは、美しい。

くすんだ青は好きですが、普通の青は面白くない、糸の購入をしたことも

ありません。

今回は、使ったことのない糸を使うのもチャレンジでしょう。

縦糸に青を使用しますが、全部青ではありません。

全体的に青となり中には黒や黄色やくすんだピンクのモール糸を

二本どりします。

教室をでてから2作目なのでいきなり長いものを仕上げるより

今回は、3メートル。毎回、緊張するのが、この作業。

何度ももつれたり、絡んだりしたのでここが、最大のヤマです。

今回も3メートルなので何とかなると思いますが、この綜絖(そうこう)と筬(おさ)通しの作業のために眼鏡を用意しました。🤣

毎回思うのですが、月旅行をはじめ、火星に住むようような事が現実になりそうな今日この頃。クルマも自動運転。しかーし、この作業は、誠に原始的であります。

全自動にならないんですかねー。費用対効果も最悪で、私も老体に鞭を打ち

遠近両用メガネを駆使しながら夜な夜な糸を通すのです。

自動の手織り機は、できないのでしょうか?

手を動かし、足を動かし、腰を曲げ

首を傾げ、ローテクにもほどがありますぞ。

今回は、筬(おさ)通しは、すんなりいきましたが、

もうひと工程の綜絖(そうこう)に通すのに時間がかかりました。

教室では先生が、筬(おさ)⇒綜絖(そうこう)までを一気に経通し棒(へとおしぼう)で

通してくれるのですが、一人でやる場合は、一気には、いけません。

その為、時間がかかります。

悪戦苦闘しながらようやく通りました。

よっコラショ。😎

さーて、織はじめます。最初は、朱赤からスタート。

朱赤の後は、青系のかすり糸です。

コバルトーブルーのオンパレードです。トントン、トントン進めていきます。

よくありませんか、経糸のサラサラの絹糸が綜絖(そうこう)で擦れたりして細く切れかかることが・・・。

そしてどうやっても元に戻らず細いまま織ることができなくなり最後は切ることになります。

今までは、この場合は、いったん切って繋ぎなおしていましたが、その方法ではなく、ノリでよりながら接着すると元通りに織れるようになります。

今回は、これだけですごく進歩しました。

今まで気が付かなかったのですが、やってみたら成功しました。😁

小さな布用のステックノリがあります。塗ったところが水色になります。

だからどこに塗ってあるのかわかりますから、しっかり指でより戻して下さい。よく接着されます。そしたら、ノリが付いているところまでしっかり織り上げて下さい。もう、細く擦れることはありません。また、このノリは、洗濯したらきれいに落とせます。便利です。

最後に赤のかすりの縞をいれて、またコバルトブルーで仕上げます。

光沢のいいストールが完成です。😍

手織り 冬用のストール 3作

・久しぶりに手織りのストールを仕上げました。

すっかり、手織りの手順を忘れ、整形の時も電卓を叩きながら、

えーと?30cmの幅のストールは、縦糸は、何本だっけ?

素朴な疑問を解決していきながら、遅々として前進。

完全に忘れています。

継続は、力なり、その通り~っ。

自分で痛感した次第です。

たった2Mのストールであたふたしておりま~す。

おさ通しも一人でやったのが、5年以上前です。

忘れてしまって位置なんかを確認しています。無意味な作業。

教室では、先生が手伝ってくれていました。

今まで、おんぶに抱っこ状態でしたけど、これからは、一人です。

どうやって通していたっけ?

たった2Mなのでグシャグシャになっても何とかできるでしょう。

相変わらず、突き進みます、

やっと通した。当然苦労しましたが・・・。

ようやく織ります。

ひたすら織ります。

フリフリをつけて完了。

さあ、今年は、これにしよう。

苦労したけど、楽しかった。

まだ、長い手織りは無理かもしれないけど、次回もストールを織ります。

その前に、糸を買わないと同じような配色しかできません。

ガラリと、色合いを変えてみよう。

織り方忘れていると思ったけどできました。

温故知新 プルオーバー 製作5作 手織り

・ゆるく織り上げてみたプルオーバータイプです。

今回で温故知新シリーズは、終了です。

過去7年間を綴ってまいりました。

突然、服を作りだし、布を追い求め、最後は手織り、裂き織りに

到達いたしました。

今年で5年間、お世話になった手織り教室をやめて約1年が経過しました。

手元には、服になっていない反物が三巻あるだけです。

服になりましたらまた、ご紹介します。

それ以外は、すべて服になりました。

ブログに上がってない服は、失敗した1着だけです。

これは、またどこかのタイミングで紹介いたします。

最後のプルオーバーは、黒に縦縞です。

ゆるく織ること=涼しいのでは?

隙間が多いほど=涼しいのでは?

と考えて手織りした一着です。

果たして涼しかったのでしょうか?

答えは、涼しい感じはしますが、

格別という訳ではありませんでした。

よこ糸の黒は、すべて【サリーエース(麻リボン加工糸)】です。

さらっとした軽さバツグンの麻糸で夏を爽やかに。帽子やかばんなどにも。

【手織り向き、手編み向き】という糸です。

どこかの国の民族衣装のようになりましたが、

すっぽりとかぶれるこのデザインは、

私にとっては、楽チンです。

最初から最後まで同じよこ糸で織り上げたのは、初めて

のような気がします。

このプルオーバーは、昨年に仕上げたものです。

これが最後の作品ですが、

これから、スローダウンしていきながらまた、手織りを進めていきます。

やはり、手織りは、美しい。 🙂

もう織り方を忘れたかもしれません。

温故知新 作務衣(さむえ)製作35作

・生成りのゴワゴワ。麻の作務衣が完成です。

毎年、毎年暑さが厳しい夏です。

少しでも涼し気な装いはないものか?

今回は、ちょっとゴワゴワの麻の生地を入手しました。

襟は、セイタカアワダチソウで渋い緑に染められた同じ麻で製作です。

私からするとセイタカアワダチソウは、雑草の中の雑草。

子供の時から空き地や土手に根ずく大きな雑草。

黄色い花粉を飛ばすわ、枯れると汚いわ、

全くいいイメージはありませんが、

染に使えるとは、知りませんでした。

どんな草木でも染めることでがきるんですかね。 🙄

白い生地だったら紅茶でも緑茶でも染まりそうな気がします。

今度何かを試しにやってみようかな。

手織りで夏用の服を作るのは、限界があるかもしれません。

細い糸で織れば、可能なんでしょうが・・・。

なかなか、細い糸で軽く涼し気に織るのは、不向きのような気がします。

特に麻のように薄くて丈夫に織れるのでしょうか?

いつか挑戦してみたいです。

細い糸で根気よく織り上げるというのもいいかもしれません。

製作2017.5.31 春・夏用

とにかく私は、この踏んでも蹴られても強くて丈夫な麻が好きです。

クタクタになりながら味が出てきます。

人も枯れて味がでてきてこの作務衣と一緒に馴染んだら

何とも言えない雰囲気かもしれません。

この作務衣ならボロボロになりながらも

おじいちゃんになってもいけそうです。

藍染だったら、襤褸の美のように朽ちていく美しさが出ていたかもしれませんね。

藍染にも挑戦してみたいと思う今日この頃です。

温故知新 プルオーバー 製作3.4作 応用編

・既成の麻布(あさぬの)で服をつくり襟に手織りをつけてみました。

毎回、毎回布を織り上げて製作しておりましたが、

たまには、手抜きをさせていただきます。

手抜きというより、軽くて丈夫な布が安価で販売されております。

もちろん、安価な布で服は十分に仕上がります。

ですが、少々、面白みがありません。 🙂

創意工夫をしましょう。

手織りの良さをアピールします。

いつものようにプルオーバーを製作し、

襟の部分は、⇒過去の余り布です。

またしても楽をしましたが、

細い襟部分ぐらいなら余った布で十分です。

皆さんも、ワンポイントぐらいで製作してみて下さい。

個性的で面白い服ができます。

すべてを手織り布で作らなくとも

手織り布の良さが十分引き出されます。

我ながら上出来です。

調子にのって色違いをもう一枚。

軽くて着やすい一着です。

今回は、少々手抜きですが、たのしく仕上がりました。

温故知新 プルオーバー 製作2作 手織り

・手織りのプルオーバータープの2作目は、ヒッピーみたいです。

我ながら気に入っているこのプルオーバーの配色。

シルエットは、昔流行のヒッピーのようになっています。

一大ムーブメントを起こしたヒッピーは、伝統や制度などの

既成の価値観を否定して文明以前の自然で野生生活への回帰を

提唱していたけど今考えると凄い時代ですね。 😆

精神の自由を求めたのか?

映画の『イージーライダー』を何度も観ました。

この映画の中でヒッピー達が出てくるんですが・・・。

話が脱線しました。 ➡

後日、この服は、七分袖にに切られます。

着やすいのですが重たいです。

服は、軽いのが一番です。少々重たくなりました。

理由は、よこ糸を二本どりで仕上げてしまいました。

糸の量が二倍なので単純に重さが二倍になります。

しっかり織り上げたのでこれはこれでOKですが、

また一つ勉強になりました。

いつもながら、自画自賛ですが織り上がった布は美しい。 😆

製作2017.2.17 春・夏用

襟の部分も手織り布です。

この襟の布は、⇒この時の手織り布です。

余った手織り布を捨てることは、ありません。

何かに使えると信じ込んでいますので、

使うことなく増えていきます。

コースターになるわけでなく

何にもならないけれど捨てれません。

製作中の思い出として捨てきれないものです。

手織りする人は多分、皆さん同じでないでしょうか?

※手織りのプルオーバータイプです。

自分で背中から見ることはありませんが、縞を

左右多少に縫い合わせるととても面白いですね。

手織りには、人間らしい魅力と趣があります。

必要な服を必要なだけ作る。

必要なだけ着る。

このデザイン、作務衣ではないですが私は、好きです。

しばらく、着てみます。

温故知新 プルオーバー 製作1作 裂き織り

・カラフルなプルオーバータイプの裂き織りです。

ひたすら半被や作務衣を作り続けてきた私ですが、

ここにきて、そろそろ新しいタイプに挑戦しよう。

そう思い、何がいいかあれやこれや考えた結果、

たどり着いたのが、このカラフルな裂き織りのプルオーバーです。

服のデザインなど考えた事はないですが、

素人の私が考えるなり、基本服は、頭からかぶるか、羽織るか?

もしくは巻くか?

ギリシャ時代の服をはじめ、各国の民族衣装なんかを見ると

基本簡単にできていてベルトの代わりに腰ひもを巻くなど

シンプルです。

ボタン付きの襟のあるシャツや襟のあるジャケットなどは、

割と複雑で裏地も必要なので手織りでは、限界がありそうです。

もちろん、プロは可能でしょうが、曲線カットが多いので

まず、型が大変ですね。

真剣に服の形なんかを考えるのは、難しいですね。

職業としてデザイナーなどをやっている人は、

美しいシルエットを考案するでしょうが、

美しいシルエットは、美しいスタイルでないと

絵になりませんよね。

モデル体型でないと無理でしょう。

なんせ、おじさんが着るのですから、

今後の肥大化に耐え、肥大化をごまかせるシルエットが

私にとっては、重要です。

このプルオーバータイプは、

着るのも楽でスッポリと頭からかぶるだけです。

多少ゆったり目に作れば問題ありません。

下にも着込めます。

なので、この型紙でしばらく作っていきます。

手織り服は、縫製の段階で生地の無駄が出るともったいないので、

ある程度無駄のないシルエットの服になります。

襟ぐりを大きくとっているので着たり、脱いだりするのは楽です。

一度、製作した手織り服が、ピチピチで着れないことがありました。

その失敗が教訓となりました。

しかーし、これって、色が緑だったら完全オペ服です。

テレビドラマでよく手術の時に着ている服とシルエットが同じです。

ある意味機能的ではあります。 🙄

おじさんにしては、派手だー。

ド派手になりました。またしてもオレンジです。 😆

6メートルの裂き織り布。

カラフルなたて糸でよりカラフルな裂き織りになりました。

※手織りの裂き織り服です。プルオーバータイプです。

温故知新 半被(はっぴ)製作6作 裂き織り

・グレーにオレンジとピンクの縞がある裂き織りの半被

今まで製作してきました、手織りの服ですが、

今回は、好きな色の糸をやめて、ちょっと苦手な色で

製作してみようと思いまして、

ここでグレーが登場です。 🙂

灰色、ネズミ色、グレー。この系の色です。

サラリーマン時代に着ていたスーツの中で絶対に

着なかったスーツの色が、グレーです。

まさにグレーと紺の無地です。

私が、グレーから感じるイメージは、

ネガティブです。

なので、曖昧ではっきりしない、憂鬱、地味を

イメージしてしまいます。

ポジテイブとなると、上品、落ち着きのイメージの

ようですが、どちらかというと苦手です。

今になって感じるのは、無難なこの色は、

主張をしないからいいのでしょうね。

自分自身、最近は、落ち着いた色として見れるようになりました。

昔よりは、好きになったかもしれません。

はっきり言って、年齢重ねて枯れてきたのかな。 🙄

タ――(゚∀゚)――!!

グレーもピンクとコンビの配色になると好きです。

我が家のキッチンのタイルは、グレーとピンクのコンビです。

シックでモダンと言いましょうか、お洒落です。

グレーのたて糸にグレーのよこ糸(布玉)で織り上げます。

グレーの無地の生地がシッカリ織り上がり、

そこに白、ピンク、オレンジの縞をいれます。

このピンクやオレンジは、純色ではなく彩度

が下がっているためグレーに近づいています。

たて糸がすべてグレーの為、

余計にシックリときているのかもしれません。

後々になってジックリ見ると気が付きました。

織っている時は、感覚だけなのでわかりませんが、

現物をみたり、反物の写真などを見て、

よくよく振り返ると気が付くことが多いです。

難しいことはさて置き、

どことなく渋いです。この半被。

軽くて着やすいのがいいです。

裂き織りや手織り服は重たくなるので、

軽いのが一番です。

裂き織りの布玉も今回は、絹です。

※作務衣や半被などの和装、入門、初心者は、参考にして下さい。

普段着で着れる作務衣・半被を着こなして下さい。

温故知新 半被(はっぴ)製作5作 裂き織り

・新緑の季節の清々しい裂き織りの半被を製作

新緑、清々しい色と言えば、緑。

緑は、濃い緑ではなく若葉色。

この裂き織りの半被は、まさに初夏から夏に

向けての一着です。

手元にある絹の古布を切っては、布玉を作り、

緑のアクセントをつけながら新緑をイメージしながら

製作した裂き織りの法被です。

緑の作務衣は、過去2枚ほどありましたが、

緑を使うのは、難しいですね。

爽やかで相性のいい色は、白系ではないでしょうか?

そして、この薄いベージュは、木の幹、枝、樹皮の

ような感じで、どこか、里山の中の感じがします。

勝手なイメージですが・・・。 😆

少し緑の布がひらひらとしてますが、

新緑が出たという感じです。

面白い布になりました。

有限の裂き織り布ですが、

無限のイメージを沸かせて私が、

勝手に着ています。

誰にはばかることなく、

こんなことができるのも手織りの

楽しみの一つです。

![]()

絹の古布ですが、白でもいろんな色の白系が

織り込まれています。

1色だけでは、ありません。

たて糸は、綿のカスリ糸です。

左側は、赤でアクセントです。

今回の糸は、糸のきんしょう の

【10/2綿カスリ(茶ベージュ)】 手織りにも手編みにも

オススメの綿糸が43色!

やわらかくて使いやすい、人気の定番シリーズです♪

綿糸をお探しの方、これで決まりです!

やわらかくて質の良い綿糸で生成、白糸からはじまり、

色糸、カスリ(段染め)まで豊富な色数をご用意しました。

使い勝手の良い糸です。

新緑が芽吹くイメージです。

5メートの裂き織りです。緑のひらひらが凄い。

息吹きのようなものを感じます。

あくまで、自画自賛。 🙂

2016年5月より織りはじめ、8月完成。

製作2016.8.3 春・夏用半被

着てみると、とても軽いです。

襟の緑の生地は、綸子(りんず)です。

▼下記引用

綸子(りんず)とは、繻子織地に繻子織の裏組織で模様を

織り出した絹織物の一種。

緞子(どんす)と似るが、練り糸を使う緞子と異なり、

生糸を用いて織り上げた後に精練作業を行う。

薄手で地紋が目立ちにくく、緞子に比べると柔らかい質感がある。

艶があり滑らかな生地です。

自分では、見ることはないですが、

背中もうまくそろっています。

縫製屋さん、ありがとう。 🙂

毎回の事ですが、襟の幅や長さなど特に決まりはないので

自分の感覚で調整しています。

細くしたり、伸ばしたり、

どうにでもなると言えば、なります。 😆

これを着ると、見た人が唖然となっているか?

視線を感じることが少々、ございます。

温故知新 半被(はっぴ)製作4作 裂き織り

・裂き織りのロング半被の番外編です。

この裂き織りロング半被の反物生地は、

私が織ったものではありません。 😥

ですので製作中の写真がありません。m(_ _)m

知人の方から譲り受けたものですが、

誰が織ったのかもわからない作者不明の布です。

手織りの反物だけを譲ってもらったのは、初めてです。

おそらく古いものだと思います。

色合いが懐かしい、レトロ感がでています。

長さは、10メートル以上、あったと思います。

服にすることなく、布だけ保管していたんでしょうね。

ひつの作品として布を譲り受けました。

自分とは全く異なる配色と糸の使い方なので、新鮮です。

特にこの白のたて糸の入れ方は、

私からすると、絶対にありえへんパターンですが、

近くでまじまじ見てみると面白いです。

自分と比べて、しっかりと裂き織りが詰まっています。

裂いた布の太さも違います。

自分が思いつかいことを他人の作品で気が付きます。

そうですねー。

作者不明ですが、織った人をプロファイリングすると、

性別:女性

年齢:70歳くらい

素朴な感じの人、色白、小柄、根気があり、

几帳面、真面目、質素な生活。

そんなイメージがしてきます。(勝手な想像です。) 😎

なんとなく、織り方にも性格がでてきます。

私が、手織り教室に通っていたのも

自分以外の人の手織りが見れること、

これは、励みになったり、個性を感じたりとても新鮮に感じます。

こんな配色、こんな糸の使い方と感じながら鑑賞すると

新しいヒント、アイデアが浮かびます。

今回、譲り受けた手織り布で、服を作りました。

今後ないとは思いますが、

織った方の苦労を考えるとカタチにして残すことで

服として役割を果たします。

しかーし、今回も半被です。

ついつい、このパターンになります。

洋風スタイルを作ればいいのに

毎回、作務衣や半被、おかげで私は、出かける際は、

年中、雪駄を履いてます。――(゚∀゚)――!!

冬の極寒では、さすがに雪駄では、つらい年頃となりました。

そろそろ、このパターン変えなあかんのですが、

好きな服も見当たらず、ブランドにも興味がない私は、

ひたすら、作務衣に半被を作り続けています。

作者不明のこの布。

もし、織った人がこの服を見たら喜んで欲しいです。

自分が織った布が服になっているのだから。

きっと喜ぶと思いますが・・・。

作者不明ですが、私の服でコラボです。

服になり力強く輝きを放っています。

これが、裂き織り布の力です。

半被になって眺めていると

見れば見るほど面白い。

手織りには、いつもながら趣と美しさがあります。なかなか渋い半被になりました。

温故知新 作務衣(さむえ)製作34作 裂き織り

・ちょっと派手目な色使いの作務衣製作となりました。

裂き織りの作務衣です。

たて糸は、レインボーのように鮮やかになりました。

この鮮やかな色にウキウキします。

年のわりには、派手ですが・・・ 😛

ついついオレンジ色が多くなりました。

みかんは、あまり食べませんが、

オレンジ色が好きだー。

オレンジ色が好きな人は、多少変人が多いのかも

しれないと思い、色占いをネット調べてみると

別に変人でもありません。安心。

オレンジは明るくて元気になりそうな色で

夏の暑い日、また太陽のイメージが多いようです。

元気やエネルギー、活力といった感じですかね。

個人的には、吉野家の牛丼の看板です。!(^^)!

オレンジの発するメッセージは、

目標を達成したいと言う表れらしい。

自分の時間とエネルギーを準備し、自分自身を動機付ける色らしいが、

まさに、それが忍耐の手織りかも?

オレンジが好きな男性は、お人好しではしゃぎ屋さんらしい。

人との関わりが好きで、テンションが上がり、

時には度を越えて元気旺盛な態度をとるらしく、

愛想を振りまき、おしゃべりで、明るく、ムードメーカー的な

存在になるらしい。

意外と、この辺は、あるかも?

オレンジを好む男性はスポーツ選手や建築家、

デザイナー、落語家や喜劇俳優に多いそうだが、

あるあるな気もする。

オレンジ話で脱線してしましましたー。

ここは、占いの館ではない。 😛

私は、誕生日がハロウィンなので

かぼちゃ色かもしれませんね。チャンチャン。

カボチャ。――(゚∀゚)――!!

パンプキンが好きだー。

鮮やかだー。(((o(*゚▽゚*)o)))

糸を通しても鮮やかだー。

布になったらちょっと雰囲気が変わりましたが、

近くから見ると鮮やかなたて糸が見え隠れします。

紅のアクセントをいろいろと織り込んでいきます。

いろんな種類の作務衣を製作してきましたが、

だんだんと、作務衣のクオリティーが、上がってきたように

感じるのは私だけでしょうか?

何事もコツコツとやれば上達はいたします。

手織りは、贅沢です。

時間と手間が織り込まれております。

安価で機能的な服がどこでも売られています。

あえて手織りの作務衣を着るのは、圧倒的な布の力を感じます。

いろんな感動の力がありますが、布にも力があります。

手織りは、やはり美しい。

温故知新 半被(はっぴ)製作3作 裂き織り

・この長い半被(はっぴ)は、ロング半被(はっぴ)と呼べばいいのか?

長いコートをロングコートと呼びますが、

長い半被は、なんと呼べばいいのでしょう?

長いのでやっぱりロング半被が正解でしょうか?

とりあえず、このサイトでは、ロング半被でいきます。 🙂

このロング半被。襟元を黒で仕上げったらいきなり

ホッコリと田舎のおじさんモデルになりました。

重宝しますこの半被。あまり暖かくはありません。

前があいているので防寒にはなりません。

楽に羽織ることができます。

キセルでもくわえると絵になりそうな感じです。

色が、濃紺で赤白が入ると、消防団かな?

好きなこと書いていますが、

のんびりと製作してましたので

整形から完成まで4ヶ月かかりました。

毎回、頭をなやます布玉作り。根気が要ります。

この布玉も機械化できないもでしょうか?

以前、裂き織り用のカッターなるものが

販売されておりまして、その名もズバリ、裂きたカッター。

まんまです。見事なネーミングです。

画期的な裂き織り専用のカッターという

ふれこみでしたので購入しましたが、

どうしても布を最後まで切ることができず、

かえって布を少し捨てることになるので

貧乏性と潔癖症の私は、使用を断念しました。

横着物の私は、さらにネットで探したり、

工夫して楽して布が切れないものか考えましたが、

その術は、ありません。

しかーし、あるサイトで、見事に布玉を作っているでは

ありませんか( ^ω^)・・・

▼その時に見た機械が、これです。

使用目的としては、絨毯やラグの端を切るようですが、

日本製ではありません。アメリカ製です。

メイド イン アメリカ~。

━━━━(゚∀゚)━━━━!!

これさえ、あれば楽できる、

そう思った時には、もうクレジットカードを握り、

アメリカのサイトで購入しておりました。

予備の替え刃も1個つけて。

待つこと2週間、アメリカより荷物が届きました。

おまけに関税もしっかり取られました。

金額は、5万円近くでした。

届いてから、試行錯誤で布を切りますが

薄い布は切れません。

見事な期待外れでした。

只今、替え刃とともに物置で眠っています。

そろそろ、ヤフオクに出そう。 😎

横着はあきまへん。

これが、ホンマの高い授業料です。

これを、教訓に夜な夜な手動で布を切っております。

誰か、楽に布切れる方法あったら教えて下さい。 😆

話は、横道にそれました。

本題です。

さて今回の裂き織り、整形は、8メートル。

今回の糸は、糸のきんしょう の

【正絹カスリ(紺系)】 正絹ならではの高級感とやさしい光沢。

そして段染めならではの表情や色の変化が楽しめます。

このシリーズでいってます。

美しい絹の絣です。手触り、光沢抜群です。

さすが、予算度外視。

トントン織り始めます。

トントン織ります。

裂き織り布の織り上がり。美しい。自画自賛。 😛

赤と黒と白が基調となっています。

この3色で構成されてますが、たて糸が表情を変化させます。

白の縞がアクセントです。

背中の白の縞がいい感じです。

縫製の方のセンスですね。感謝。

製作2015.3.31 春、秋、冬用のロング半被(はっぴ)

温故知新 作務衣(さむえ)製作33作

・綿のカスリ糸で仕上げた手織りの作務衣

6メートルの生地、すべて綿糸での仕上がりです。

たて糸は、いつものように明るい縞です。 🙂

よこ糸は、綿のカスリ糸を二本取りで仕上げております。

パステルカラー調の手織り作務衣とでもいいましょうか?

原色ではない淡い色の作務衣をイメージしました。

春から初夏ですかね。この色合いは?

すべて、糸だけで織るので時間がかかります。

(裂き織りならスイスイ織れるけど・・・。)

極端な縞にならないようにボカシながら

グラデーションをイメージしながら、

糸を変えていきます。

自分のイメージの色を出していくので、

気に入らないところは、中断してやり直すこともあります。

何枚作っても手織りは、難しいです。

簡単ないは、満足いくものができません。

途中で惰性になったり嫌気がさすことも度々です。

地味な単調な作業を繰り返しながら、進めていく。

ただそれだけです。

今度は、今までと違ったパターンをしようと思っても、

同じような雰囲気、色使いになってしまいます。

それが、個性なのかもしれませんが、

なかなか変えることができません。

画家も写真家も同じようなタッチ、同じようなアングル、

最初は、個性ですが、それを超える、進化させたい、

表現はいろいろですが模索していきます。

只今、将棋ブームですが、

私も、気持ちだけは、新手一生(しんていっしょう)です。

将棋棋士の升田幸三は、定跡にとらわれない手を次々に指した。

自分の織りもそうありたいが、いつまで続くものやら、

趣味の世界だから。 😛

でもやる以上は、創意工夫します。

気持ちにおいても、

義務になったら疲れるので、やるなら楽しむ、

思い切り楽しむのが一番です。

楽しむことを念頭に織る事が大事です。

自分らしいことが苦痛になったら本末転倒になります。

襟の紫の生地は、ぬくもり工房 の無地紬 紅藤-ライラックです。

今度は、ポンチョでも作ろうかなー。

こういう姿をみるとポンチョもなかなか

いけるかもしれません。

手織り布は、服のサイズを考えて、織り上げますが

足りなかったら困るので少し長めに織ります、

今回の作務衣、生地の残りはほとんどありませんでした。

無駄がなくて良かったです。

縫製屋さん苦労掛けました。

温故知新 作務衣(さむえ)製作32作

・臙脂(えんじ)色の帆布と麻の手織りの切り返しの作務衣。

今回の作務衣は、帆布です。

帆布と聞くと、文字通り帆を張って風を受けて

進む帆船を想像します。

でも、どちらかというと中学生の時に使った、

雑のうカバン。(学生肩掛鞄)を創造しますよね。

それも白でした。汚れたら、洗濯します。

思春期、途中から色気づくと、

ファッションは、VANです。\(^o^)/ バン。

ビリーバンバンでは、ありません。

トラディショナル メンズ ファッションのVAN。

VANの布バックを使っていたことを思い出しました。

VANは、まだ、ありますね~。販売されています。

懐かしい。

あー、また、話がそれた。 😎

この歳になり帆布で服を作るとは思いもしなかった。

それも作務衣、トラディショナルとも言える。

帆布も厚手から薄手までありますが、

あまり厚いと肩が凝りそうで、薄手にしましたが、

それでもゴツゴツ感は、あります。

丈夫そうな布です。

自分が着るのでどうしても繊細な生地より

丈夫なものを選んでしまいがちです。

老後になっても着れる作務衣。

今から、準備しています。

風変りなおじいちゃんを目指します。

手織りの作務衣ができるはずでしたが、

6メートルの反物の織りを失敗しました。 😯

やっちまった。やっちまったダー。

右端の織りの部分がスカスカです。

布になってません。細い綿糸でやっていたのですが、

無残です。修正は、できません。

糸の張りが悪かったのか、織り方が悪かったのか、

理由はわかりませんが、生地としてはアウトです。

このまま、行くわけにはいきません。

仕方ない、いつものように。

えーい。方向転換。

麻糸で織ってしまえー。

頭を切り替えて、丈夫な、麻、光沢のいい麻で織りなおしました。

たて糸がいい感じです。自画自賛 😛

もう、織って織って織りまくれです。

一心不乱に織りつづけていきます。

シッカリしたたて糸なのでよこ糸は、二本取りして

ザックリ感を出しています。

写真を見ると綿の部分が細く、麻の方が幅広になっています。

糸の太さで、織り幅が変わってしまいました。

使えるのは、麻布の部分だけです。

長さも限りがありますので、半身だけ使用して

麻と帆布の切り返しになりました。

洗濯すると二つの異なる繊維の縮みがどうなるか心配しましたが、

大丈夫でした。

麻の光沢感が、自分が思っていた以上に

いい感じで仕上がりました。

失敗は、成功の元かもしれません。

面白く仕上がりました。

反物は、美しい。1枚の抽象画です。

こんなことすると、デザイナーみたい。 🙂

製作2015.9.2 春・夏・秋用の作務衣

温故知新 作務衣(さむえ)製作31作

・日本の夏、古布の蚊帳で製作した作務衣です。

日本の夏も変わりました。温暖化の影響でしょうか?

夏の猛暑は、40度を超えて、夜の熱帯夜も

半端ではない状況です。

因果応報でしょうか、文明の発達とともに

気候も変動してしまったのか、

それとも、地球、宇宙レベルでの変化でしょうか?

所説ありますが、よくわかりません。

話が、それてしまいました。

今回の作務衣は、蚊帳、かやーっ、――(゚∀゚)――!!。

蚊帳の作務衣です。 😛

子供の頃、夏休みに田舎の、祖父母の家に泊まりに行くと

当時は、クーラーもありません。

農家ですから、夜は、家の戸をすべてあけて全面開放です。

防犯対策ゼロ。騒音対策ゼロ。 🙄

今では、考えられません。

いい時代だったのでしょう。

田んぼの中にある屋敷だったので

田んぼの水面を走った風が、スーッと家の中を

抜けていきます。

天然クーラーでしょうか?

涼しかった。

当時は、まだ温暖化では、なかったのか?

遊び疲れた私は、ぐっすりと眠りについていたのを

記憶しております。

そして、眠りにつくまで、天井を見ていると

そこにあったのが蚊帳です。

蚊帳でおおわれ、蚊帳の外には蚊取り線香。

まさに、キンチョーの夏、日本の夏です。

また、話がそれました。

この蚊帳なる古布は、ネットでも時々売られています。

今回、知人に譲ってもらいました。

丈夫な麻です。網戸の網です。 😛

着ると涼しいのでは、ないかと思ってましたので

入手しまして仕上げました。

古布ですから、破れもあります、くたびれもあります、

ヨレヨレです。色もそろわず、褪せてもいます。

人によっては、汚いとか、中古は嫌だとか、

いろいろな意見もあるでしょうが、

私は、素晴らしさを感じることができます。

ひとつの、テクスチャ (texture) として感じます。

骨董品を価値あるものとみるか、ゴミとみるか?

布にも、骨董的な価値があります。

ジーンズの経年変化と同じかもしれません。

この生地をなるだけ集めて、使えないところは外して、

残りの生地で、袖、身ごろ、背中、襟とパーツを確認します。

色の濃淡、生地の切りかえし等、

自分のイメージを作り上げます。

もう完全にヒラメキ💡です。(ひらめきだけ。) 🙂

製作2015.6.13

古布は、布がないので足りない場合は、どうにもなりません。

あるものを大事に使う。

その為、多少の無理も出てきますが、それが、味です。

経年変化した布が蘇る。古布ならではの表情です。

私が、作りたい作務衣は、本来このような少し枯れた作務衣。

時間を感じさせる作務衣。

誰でも、昔から着ていて、たたずんでいたかのようになります。

着せられるのではなく、馴染んで着こなせます。

なかなかいいですぞー。

古布を探して、1枚作るのもありですよ。

私は、全く裁縫ができませんが、服は、作れます。

気になる着心地ですが、くたびれた感とあいまって

涼しくもあり、生地に張りもあるのでなかなかいいです。

渋いです。お気に入りの1枚です。

今回は、蚊帳の作務衣でした。

温故知新 半被(はっぴ)製作2作 裂き織り

・モコモコとした半被、これはバスローブに見えてしまう。

バスローブの定義は?以下、自分調べです。

バスローブ(英語・bathrobe)とはゆったりとした長い上着。主に入浴後に着用。

シルクなどの素材を使用した厚手のタオル地が一般的。

確かに、バスローブは、タオルのイメージですよね。

デザイン的に言うと半被に腰ひもをつけると

バスローブですかね。

お風呂上りに着るんですから、汗もかきます。

しかし、日本は、高温多湿のため浴衣。

今は、家庭では見ませんが、確かに浴衣です。 🙂

このモコモコ半被。

手織り布が6メートルで完成します。

作務衣のように前身頃のかぶさりがない分、

生地が1メートル少なくてできます。

1メートルの差は、大きいです。

織り上がるまでの時間が全然違います。

今回は立体的といいますか。凹凸感、モコモコ感が

面白く気持ちいいです。

手織り服として見る分には、楽しいですが、

実際に着て歩くと、チンドン屋。

注目度が増す為、これを着て外出というのは、

勇気がいります。

家着としてならいけるかもしれません。

気になる、モコモコ感ですが、

ふっくらとした肌触りが気持ちいいひげモールを

使用しています。

暖かい、半被になります。

パッチワーク風になりましたが、

いろんな色が好きなので気に入っています。

このモコモコ風の糸ですが、現在探しましたところ

商品が見当たりません。

不人気だったのでしょうか?

糸にも流行りすたりがあるのでしょうか?

この糸は、綿の糸ですが、織りあがると

タオルのようになります。

ふっくらとしてやわらかい肌ざわりが

気持ちいい糸です。

名前は、綿糸のヒゲモール。

吸湿性に優れた綿糸であると同時に、ヒゲモールですので

生地になるとモコモコした感じでしあがります。

少し厚めの生地になるかと思いますので、春、秋の合物などにオススメです。

また冬でも毛糸はちょっと暑いなあという方には、

保温力もあり直接肌に触れてもちくちくすることは、

ありません。お肌が敏感な方もOKです。

こんなにモコモコすることを知らずに作ってしまったので

半被のつもりがバスローブになってしまいました。 😛

マフラーを作られても優しい糸だと思います。

たて糸は、黒です。

黒だけで織ったのは、初めてかもしれません。

温故知新 半被(はっぴ)製作1作 裂き織り

・作務衣のデザイン変更で裂き織りの法被(はっぴ)を製作

これは、作務衣でなく法被になりますね。

法被(はっぴ)、半被(はっぴ)、半纏(はんてん)等、

この辺になると区別が難しくなります。

日本の伝統衣装で、祭などの際に着用し、

また、職人などが着用する・・・等の説明もありますが、

表現も今一つ曖昧いです。

当サイトでは、半被(はっぴ)でいきます。 🙂

さて、今回、初めての半被ですが、

少しロングに仕上げた、ロング半被です。

モダンな感じになりました?

和装モダン、和服モダンとでも言いましょうか、

和服好きな男子が、ジーンズで羽織って

欲しい感じの半被です。

すべて、キュプラで仕上がった裂き織りです。

キュプラは、化学繊維のひとつで、別名、ベンベルグです。

わかりやすく言いますと、高級スーツの裏地です。

発色がよく、肌滑りがよく着心地がいいです。

2015.1.21製作 春・秋・冬用 半被

そもそも、この反物を作ることになったのは、

私が製作した作務衣シリーズの最初の頃に

たくさんのキュプラが使用され、

その余ったキュプラの残りの生地の再利用が目的でした。

あります、あります、色とりどりのキュプラ。

いくつも、いくつも、布玉にしていきます。

絵の具のように色数を増やします。

今回の糸は、糸のきんしょう の

【シルク900(朱赤)】 手織りの方にも

手編みの方にも使い勝手の良い絹100%の糸。

コストパフォーマンスも高く、

1本手元に置いておかれたら重宝する糸が含まれています。

綿糸、絹糸を交ぜて、たて糸を整形します。

ド派手になりますかな?今回も? 😛

筬(おさ)通しが完了。この作業が一番疲れます。

目が見えません。老眼です。

織りだすのは、楽しいのですがそれまでの段取りでは、

この作業が一番苦労します。

何か、楽できる方法は、ないかと考えますが、

ありません。必要なのは、根気だけです。

このような作業を通して、人が着ている手織り服の苦労や、

素晴らしさや価値が理解できます。

もちろん、販売されている手織り服は、高価です。

1枚ができるまでの作業時間や技術、糸や縫製などのコストを

反映させると、買った方が安い。断然安い。

裂き織りは、さらに手がかかる。

横着物の私は、裂き織りの反物は、売られてないかなと

昔、ネットで調べましたが販売されていません。

テーブルマットぐらいの端切れはあっても、

服が1枚できるほどの反物は、ありません。

やっぱり、製作者は、苦労した分、何かを作りますよね。

売るために作るというより自分の為に

織り上げるということでしょうね。

残念ながら、裂き織り布は、出回っておりません。 🙄

自分で織るしかありません。

今回、あえて黄色い布だけ飛び出させることにします。

カラフルです。

いつもながら、織りは、美しい。自画自賛 😎

トントン織りはじめて、布になり、布から服になるまで

約3ヶ月かかりました。

根気が必要です。

今回は、半被でした。

温故知新 作務衣(さむえ)製作30作

・綿紬でこだわりをもって製作した裂き織り作務衣

ここにきて、挑戦したのは、

渋い作務衣、重厚感、存在感です。

少し気合をいれて、

綿紬の布玉をかなりの量と種類つくります。

これが30枚目の作務衣です。

60枚を目標にしてきました、ようやく半分です。 🙂

ゴツゴツ感のある裂き織りで仕上げてみたいと思い、

糸も太めのカスリで整形します。

今回は、反物の最初から最後までが、

同じトーンで仕上げるということを、

念頭にいれて始めます。

ほとんど、目だった縞がない状態を目指します。

すべて同一の綿紬の裂き織りです。

真剣そのものの私を後ろから、写真を撮る嫁さん。

邪魔しないで欲しい。

数を間違いそうだからほっといて欲しい。

今回の糸は、糸のきんしょう の

【17/2シルク紬カスリ(モノトーン)】上質な絹で

しっとりやわらかく、ほのかな光沢のある糸です。

自作で糸を立てる台を作成したら

作業が少し楽になりました。

整形後、糸を通します。太目のカスリの絹糸です。

順番を変えてアクセントで入れます。

織り始めます。

トントン、トントンとシッカリと織り込んでいきます。

裂き織りの場合、布玉作りに根気がいります。

裂く布が大量にあるのならのんびり作ればいいのですが、

裂く布が限られている場合、1着分に足りるかどうかは、

最初には、わかりません。

カッターで布を切りますが、切る布の幅も

調整が必要です。

織りこむ布の量を睨みながら、足りる?足りない?

を判断しながら進めます。

全体をみながら色使いをする必要があります。

もし、途中で裂く布がなくなったら

新しい柄になり全体の統一感がなくなります。

目指している理想の無地グラデーションの反物は

できなくなります。

最初から最後まで一貫して同じパターンで

仕上げていかないといけません。

何とか、同じトーンで仕上げているつもりです。

なかなかいい。(自画自賛) 😎

今回の綿紬も生地がしっかりしていて、

手で裂くことができませんのでいつものように

サークルカッターを使用して布を切りました。

どんな布もたて糸とよこ糸でできています。

水平、垂直に織ってあります。

綿紬の生地をカッターで切る時、多少のズレで斜めになると

その分、布玉がポロポロとフサのようになります。

織る場合も、綿紬は、しっかり織り込まないとしっくりと

馴染んできません。

スカスカと隙間があいてしまいます。

シッカリ、トントンと強く織り込まないと、

布になりません。

なかなか、手がかかり、注意も必要です。

シッカリ織ってあります。

良く詰まっています。

![]()

作務衣になったらなかなか、良くなりました。

この一着は、色使い、生地ともに

苦労しましたが、勉強になりました。

渾身の一着です。

温故知新 作務衣(さむえ)製作29作

・手織りの夏用作務衣に挑戦

今回は、手織りで夏用の作務衣を作ることになります。

以前、細い綿糸で失敗しましたので、ザックリと織っていく。

ザックリと織っていくと言うのは、

スカスカに織るのではなく、

多少緩めに織るという事です。

そうすると、網戸の網のように涼しくならないだろうか?

そう意識してみて挑戦します。はじめての織り方です。💡

今までは、トントンと強く、詰めて詰めて織っていましたが、

やんわりと織るというのも難しいところです。

織り方もあるでしょうが、

手織り糸の素材選びもあります。

今回、よこ糸は、太めの紙の糸のようなおもしろい糸です。

夏物衣料に最適と紹介されていました。

【サリーエース(麻リボン加工糸)(うすグレー)】は、

糸のきんしょう です。

さらっとした軽さバツグンの麻糸で夏を爽やかに。帽子やかばんなどにも。

【手織り向き、手編み向き】と云々書いてあります。

読んでみるだけでは、わからないのでとりあえず購入して、

触ってみると、軽い、確かに紙みたいですが、

素材:麻75%、綿25%となってます。

とりあえず織り始めます。

糸が、太いので進みます。どんどん進んでいきます。

当然、購入した糸もどんどん減ります。

あー、足りない。 😥 追加決定です。 😯

ド派手な配色が好みの自分としては、この感じの色合いは、

物足りないのですが、夏の作務衣の色は、

これぐらい薄めでないと駄目でしょうかね。

暑苦しいようでは、見る人も、暑いでしょうから。

とりあえず、単色ではなく藍染のたて糸を3色使用。

私は、藍染の色は、5色ぐらいと信じていました。

甕覗き(かめのぞき)、薄藍(うすあい)、藍(あい)、濃藍(こあい)、

この辺の色をよく見ますので・・・。

調べてみると48色みたいですね。(ネットで自分調べより)

確かに、48色の名前がありました。

繊細です。日本の藍。日本人で良かった。

素晴らしい。色彩表現、藍色の数。

美しいです。誇りを持てる、日本人の豊かな感性。

織り上がった布は、確かに軽い、スースーな感じです。

サラリ、サラリのサラサラです。

美しい手織り布(自画自賛)

2014.8.9製作 春・夏用

着てみた感想は、涼しいです。

手触りは、優しい。

一番の心配は、洗濯したらどうなるか?

サリーエース(麻リボン加工糸)の糸は、全くタフです。

シッカリ、丈夫です。

これで味をしめた私は、後にもう一つ作ります。 🙂

サラサラの糸でたて糸もよこ糸も織るとどうなるのかを

検証してみたいという興味がわきました。

試行錯誤しながら手織りをするのも楽しいです。

失敗も味となり、織り上がれば、1枚の抽象画です。

抽象画をまとうことができます。

私の製作する作務衣は、上着だけです。

下は、ジーンズです。

作務衣の上下は、ご住職または、お店の店員さんに

見えてしまいますので、下は、製作してません。

私の作務衣は、店員さんには、見ないでしょうが・・・。

作務衣は、自分流で着ましょう。

温故知新 作務衣(さむえ)製作28作

・涼し気な夏用作務衣を着てみたい。

年々、夏が暑くなってきております。

裸になりたいぐらい暑くてもそんなわけにはいきません。

猛暑日も多い昨今です。

温暖化の影響が叫ばれて長いですが、

なかなか改善されることはないですね。

せめて、暑い暑い、夏用の作務衣はないか?

そう、思い製作した作務衣です。

夏と言えば、麻です。💡

以前、薄手の服を作ろうと

細い綿の糸で手織り始めたら、見るに無残。

ガーゼのようになりスカスカの生地になりました。

透けて丸見えです。

美女が透けて丸見えなら裸婦画のように

絵になりますが、オジサンがスケスケ? 😥

➡ ありえません。

さすがに、これは作務衣としては、無理。

それ以来、薄手の生地を手織りで製作することは、

なくなり、購入するようになりました。

麻は、タフな素材です。

破れにくいし、ザブザブ洗濯可能。

すぐに乾くし、肌触りも悪くはありません。

経年変化も楽しめます。

麻の生地の色もいろいろありますが、

べージュの幅広の布を購入。

ポケットの淵と紐の色を変えて製作したいが、

欲しい生地が見つかりません。

えーい。仕方ない。 😆

長年使用した、麻のランチョンマットを使用。 🙂

少々くたびれてますが、

アイロンかければ、全く問題は、ありません。 🙂

長年、お疲れ様、食卓のランチョンマットさん。

新しい、作務衣の一部に生まれ変わりましょう。

※和製語。ランチョン(luncheon)+マット(mat)。

個人的には、色使いがやっぱり、

最低2色はないと物足りません。

袖を通すと軽くて、涼しいのは確かです。

シワシワな、麻の感じがオシャレです。

ナチュラルな雰囲気も麻の特徴です。

ポケットに手を入れる時、

紐で結ぶ時、心の中で、『ランチョンマット~っ』と

やまびこのように響きます。

また、やってしまったピンクのステッチ。

何かしたくなる私です。 😎

ただ作っるだけでなく、創意工夫が大事です。

それが、自己満足でもモノ作りに携わるなら、

努力しましょう。

私のスローガンです。

麻のストールを巻いてジーンズと合わせて、

お出かけです。もちろん、履物は、雪駄です。

涼し気なスタイルになります。

着ているほうも涼しいけれど

見ているほうも涼し気であることも大事かもしれません。

これぐらいのレベルならだれでも作務衣は、作れますよ。

日本人の伝統的な作務衣で庭掃除や書斎でまったりと

時間を過ごしては、いかがですか?(*´ω`)

なかなかいいものですよ。

1枚はあると便利です。

温故知新 革チャン ベスト4作(番外編)

・革の端切れでベスト?これは、革チャン。

笑えます。 😛

革です。かわ~っ。KAWA~。\(^o^)/

皆さ~ん、一緒に笑いましょう。

革のチャンチャンコでしょうかねー。\(^o^)/

この頃、製作意欲が、ありありでした。

豚もおだてりゃ木に登る状態です。

怖いものなしです。

何を思ったのか、革で作ろう。💡

何でもできるはずだー。(気持ちが強かった)

一念岩をも通す。まさにこの境地です。

思ったものを形にしてみたい。

この一点です。

知り合いに革の小物を作る友人がおりまして

『革って、どこで買うの?』聞くと

何に使います?

『服』と言うと・・・。

革の量が要りますね~。

『端切れないかなー?』

ネットで端切れ売ってますよ~っ。

ネット検索で見つけました、革の端切れ。

端切れですから、面積はありません。

焼肉なら違いがわかります。

牛カルビ、豚ロース、羊のジンギスカン。

革となると表裏は、わかりますが、

手触りでは、わかりません。

届いた、端切れです、2ケース注文しました。

1ケースでは、足りそうもないです。

厚みも違います。色も違います。

サーどうしよう。

パッチワーク作戦。💡

革が足りないからつなぎましょう。

不自然でない配色を考えて合わせよう。

なるだけ無駄が出ないようにしないといけません。

革の艶やかさと色気も出しながら、

フムフムと考えながら、あわせて並べ替え。

頭を悩ますけれども楽しんでやること数時間。

何とか、収まりそうです。

思ったより上手くいった。

センスいいですぞー。我ながら自画自賛。

袖を通してみれば、なかなかですよ。

この服は、誰ともかぶりません。 😎

誰も着てないでしょう。

革のチャンチャンコ。もう、半分ギャグです。

革の作務衣を目指していたのですが、

革が足りませんでした。

革チャンの製作は、楽しかったです。

男の人は、よく大工仕事を自宅でDIYしますよね。

自分の服もDIYで作って下さい。

糸と針でアレルギーを起こさずに自分で

縫えなくても作ることはできます。

縫製が得意で手仕事してくれるところは、たくさんあります。

高価なテーラーに行かなくても近所の縫製店で十分です。

布を買って、縫製に出せばだれでも簡単に服ができます。

ファストファッションを否定はしませんが、

個性あるオジサンになりましょう。

アイデアさえあれば、革でもいけますよ。

オリジナルで製作して楽しんでいます。

温故知新 裂き織り ベスト3作

・袖なし半纏の裂き織り仕上げ

お洒落なタイトなシルエットでベストを

作るつもりでしたが、何時しか体型もかわるであろう。

そして、ホッコリと着こなした方が、自分らしいかなと思い。

できればゆったりと着たい。

この形になりました。

最初は、半纏(はんてん)のスタイルを目指していたんですが・・・。

えーい。袖をはずしてしまえー。 🙄

これが、私風の袖なし半纏=ベストになったのです。

長め目ベストでしょうか?

少し長めですのでベストとは、言いづらいのですが、

胸紐がついてますので微妙ですが・・・。

一体、なんと呼べば? 😛

半纏(はんてん)、チャンチャンコ、法被の正しい識別が今一つ

わかりにくいところですが、これは、

半纏(はんてん)の袖をはずした、ベストにしましょう。

腕周りは、きれいに丸く仕上げております。

裏地もキュプラで仕上げております。

襟は、14.5オンスの臙脂(えんじ)のデニム の生地です。

和テイストであることは、まちがいありません。

もちろん、型がないと作れません。

ザックリ感で、織る予定ですので、少し太めのシルク紬(太)糸です。

最初は、濃紺の布を織り込んでいきます。

黒系の色は、たて糸が、クッキリと浮き出てきます。

白系を織り込むとこんな感じ。

緑の柄布を織り込んでいくとこんな感じです。

次に赤の柄布を織り込んでいくとこんな感じです。

えーい、なんでも織り込んでしまえー。

無茶に織り込んでも何とかなる。

これが、織りの懐の深いところでしょうか?

濃淡を使い分けて織り込んでいくと完成です。

全部を、広げるまで全体のイメージがつかめないので、

途中、途中で織り上がっている布を、広げて

確認したりしながら全体の色調を見たほうがいいです。

織りは、個性ですの自分がいいと思って

トントンと織っていけば、それなりに楽しめます。

そして、何より服になれば愛着がでます。

とても大事にします。

服に対して使い捨ての感覚がなくなり、

捨てきれずに長く着ます。エコかもしれません。

洗濯も手洗いコースでのんびりと。

手織りは、古くなってもそれなりの味がでます。

裂き織りは、着ているうちに馴染んできて

いい感じになります。

くたびれた感じが好きなので、私は

綿の裂き織りしか作ったことがありません。

機会があれば、いろいろと挑戦してみたいです。

製作2014.10.25

背中から見るとホッコリしますね。

お洒落なおじさんを目指します。

今回の派手なたて糸は、綿です。

手織りの糸は、糸のきんしょう のシルク紬(太)です。

カラフルな糸があります。

温故知新 裂き織り ベスト2作

・ちょっと趣向を変えた裂き織りベストの2作目です。

今回のたて糸は、糸のきんしょう のシルクカスリ900シリーズの糸です。

1本、税込みで5,000円を超えていますが、惜しげもなく

ガンガンに使っていました。 😉

予算度外視、3本色違いで15,000円越えです。

それだけ、糸にお金を払うなら、かなりの服が買えそうですが・・・。

普通は、誰でもそう思います。正解です。

糸代金だけです。縫製代や手織りの労力を換算したら?

ちょっと待て~っ。

「それを言っちゃおしまいよ」BY フーテンの寅さん。

労力ではなく、楽しみです。

思わず無我夢中で、没頭できる手織りです。

仕事ではありません。

年齢的に目が、ショボショボ、

肩こりは、辛くとも完成後の達成感は、

はかり知れません。

糸もある意味、絵描きの絵具と同じで、

必要な色はあるんです。

『要る糸は、要るぞーっ。』

当時、こんな勢いで製作しておりました。

勢いは、大事です。

後ほど、いろいろ気が付くのですが・・・。 😥

たて糸は美しいです。絹糸です。

キラキラと光沢があり、カスリの風合いもバッチリ。

それに、加えこのよこ糸は、何じゃらほい。

迷いに迷い、表情は無茶苦茶。

だが、仕上がってくるとだんだん、

絵になっている。

たて糸のおかげか?

絹のカスリの糸の風合いか?

自画自賛か? 🙂

これが、手織りの醍醐味です。

織っているときは、少ししか見えないけど

織り上がると美しい。

人間らしさがあります。

上手も下手もありません。

ありのままの柄がでます。

誰も他人の柄を真似できません。

そのままが、出てきます。

織りは、奥深い。

オジサンには、渋く決まる一着になりそうです。

夏の終わりから、秋口に着るのがいい色合いです。

人によっては、よこ糸を変えずに

辛抱強く最後までおなじ糸で織る方もいます。

統一された美しい一枚の反物となります。

私は、試行錯誤でいろんなところで糸を変え、

布をいれたりしてみて、

どうすれば、面白いテクスチャーが

できるかという観点で織りをしておりました。

その為、このような一枚の布になりますが、

これが、服になると面白みもあります。

しばらくは、このパターンで進んでいきます。

ひとりで織物を楽しんでいる方もあると思いますが、

時間が許すなら、教室に通った方が断然面白いです。

自分とは異なる感性に刺激を受けます。

今の時代は、ネットで見れば、作品はわかりますが、

眼で見たときにその、作品に対する

作者それぞれの、情熱も伝わり、大きな励みにもなります。

織りは、素晴らしいです。そして美しい。

製作2014.5.26

温故知新 裂き織り ベスト1作

・裂き織りのベストを初めて製作

作務衣を作り続けていた合間に、

裂き織り布を織る予定でしたが、

中途半端にしか布が残ってない為、

7メートルの反物ができません。

昔の人は、よく言ったもので、帯に短し襷(たすき)に長しとは、

まさにこの事です。

中途半端になってしまい、どうすればいいか、考えていた時に

ひらめいた💡?

それが、裂き織りベストです。

袖がない分、布は4メートルもあれば足りるのでは?

そうと決まれば、せっせと進めましょう。

ベストのイメージは、バーテンダーさんなんかが、

小さめのサイズをビシッと着こなしている感じですが、

私のベストは、どこか、懐かしいシルエット。

どちらかというとチャンチャンコに近い、

綿(ワタ)が入ってないので、ベストと称します。 🙂

見た目は、ゲゲゲの●太郎が着ているようなちゃんちゃんこです。

とりあえず、和風テイストです。

どうせなら、春の時期だったので、明るくウキウキに着よう。

そうです。オッサンの私が着ていたのです。 🙂

明るく、春っぽくするにはどうしたらいいか?

春=ピンク まづこれで襟を作ろう。

帆布のピンクを購入。

カラフルなたて糸を通して、

思いっきり明るく。たて糸にもピンクが・・・。

余った布を捨てるところなく活用します。

織り込んでいきます。

生地の段階では、なかなかカラフルで、

どんな感じのベストに仕上がるのかを考えると楽しみです。

個人的には、色とりどりの部分が好きです。

自分で織っていて楽しいです。

オジサンが織ったとは、思えない配色です。

ワクワクします。これが、織りの素晴らしさ。

そして、ウキウキしてきます。

オジサンも調子に乗ればここまできます。

卓上の織り機もありますが、私はやはり足踏みの方が

シッカリ織れるような気がします。

道具に関して詳しくは、ありませんが、

手織り教室の先生に頼んで購入した中古の織り機で十分です。

かなり年季もののようですが、事足りています。

『弘法筆を選ばず』なんて言ってみたい。 😆

ピンクの襟が、アクセントです。

私は、織るだけですが、

縫製を上手に仕上げて頂いております。

なかなかのバランスです。

手織りは、ぬくもりと優しさと、美しさがあります。

今回のゴツゴツ感のたて糸は、シルク紬(太)のシリーズです。

他にも、カラフルな色があります。購入は、糸のきんしょうです。

温故知新 作務衣(さむえ)製作27作

・清々しくもキリリとしまった綿作務衣。

夏向けのスッキリとした作務衣を作ろう。

今回は、生地を購入して製作。

2014.6.20作務衣製作 春・夏・秋用

生地は、ぬくもり工房 の

日本の縞 富士です。富士山のイメージでしょうか?美しい縞です。

カット売りです。丈夫でシッカリしています。

無地綿紬 黒、カット売りです。しっかりと丈夫です。

この二種類と肩裏で製作します。

いつもの定番の切り返しの作務衣です。

このパータンは、配色が成功すると

カッコよく見えます。

最初の頃の、作務衣製作は、チンドン屋だったけど、

勢いがあった。

随分、まともなデザインになった。 🙂

ある意味、無難になったのかも・・・。

もっと面白いものを作らなければなりませぬぞ。

今回、この手の色使いをすると少し高級な感じが

しないわけでもありません。(自画自賛) 😎

肩裏と袖の裏地の赤金の反物生地は、気に入ってます。

絹なのかは、見分けがつきません。

古布のお店で買ったものですが、その後お店は、閉店しました。

布だけで商売やるのは、大変だったんでしょうね。

着物反物の中古なども売っていましたが、

今時は、誰も着物なんか、着てないし。

ほとんどが、洋服ですから商売としては、

苦戦していたのかもしれませんね。

私は、少数派の抵抗勢力として、洋服より作務衣を

着ていますが、時代の流れには、勝てません。

でも、作務衣を着ると気分が変わる感じがします。

温泉街の旅館で浴衣を着ると、『日本人で良かったー。』

なんて気持ちになりませんか?

また、着物姿の女性にお酒をお酌してももらうと

お酒の味が、10倍美味しくなりませんか?

日本人のDNAでしょうか?

なんか、和服はいいですよね。

たまにしか着ないからそう感じるのかもしれませんが。

消滅しないで欲しい、和服文化です。

焼き鳥なんか食べながら日本酒飲んでると

野暮なオッサンでも、なかなか、カッコいいオヤジになりますぞ。

皆さんも作務衣を着ましょう。

温故知新 作務衣(さむえ)製作26作

・原色系のたて糸の手織り作務衣を製作

今度の作務衣は、手織りの作務衣です。

生地として、ザックリと織りたい。(あくまでイメージ)

ラフな感じで織ることはできないか?(あくまでイメージ)

そう思い、太い糸で織ってみよう。(安易なひらめき)💡

たて糸の配色をイメージして、整経開始~。

配色といってもただ、自分の好きな色にするだけです。

勝手きまま、自分の好きな自由な色です。 🙂

思いきり行きましょう。 😮

私の作務衣は、約7メートルの33cm位の幅の生地が必要です。

襟まで手織り布でいきます。

襟まで、手織り布を使う為、生地がたくさん必要です。

この場合、単純に8メートル分の糸で整経します。

8メートルの糸でも両端は、織ることができませんので

約7メートルになります。

そして、織り上がった布は、洗濯機で2回洗って、干します。

そうすると少し縮みます。

それで、作務衣1着分完成。

以前、この事を頭に入れず、生地が足りなくなりました。

余る分には困りませんが、足りないのは、お手上げです。

バンザーイ。\(^o^)/。笑いごとではありません。

※後に、布幅も33cmより幅広に織ることに気が付きます。

最初は、何にもわからず突進しておりました。

糸を通してみると、

南米の国旗のような、原色のオンパレード。

最初が、濃いよこ糸で、途中から薄くなり、

最後はまた濃くなっています。

我ながら、よく織りましたなー。

2014.6.13作務衣製作 春・夏・秋・冬用

肩裏は、黄色のキュプラです。

たて糸は、あれだけド派手な原色でも

グレーのよこ糸で色のトーンが、抑えられてぼやけています。

これが、織りの不思議なところで

鮮やかな色にくすんだ色をかぶせると

思ってみない色になります。

織ってみないとわからない時もあります。

たて糸もよこ糸も、どちらも活かすことができる

場合もあるしできない場合もあります。

どちらかしか活きてこない場合もあって、

このバランスは、妙です。

難しいというか奥が深いです。

でもそこが、手織りの良さでしょうか、

手織り布は、誰が織っても個性があり、

ぬくもりがあって、優しい感じがします。

織られた反物にも、表情があり、

服になってもまた、味わいがでてきます。

既成の服にない面白さがあります。

着ている人は、輝いています。 🙂

生地の良さを出すために、

あえて、布の端は、切らずに縫い合わせます。

これも、手織りならではの縫製の始末です。

長い時間をかけて織った布は、

なるだけ、切らずに残したい。大事にしたい。

この作務衣もなるだけ切らずに仕上げています。

手織り服は、ある意味贅沢です。

温故知新 作務衣(さむえ)製作25作 裂き織り

・裂き織りの反物で作務衣を更にもう1枚

25作目の作務衣では、両袖の生地が違っていたため

今度は、同じ裂き織りの生地で1着作れるだけの反物を

織り上げてみよう。

まずは、どんな色の作務衣か?

青系にしよう。

得意のひらめきです。💡

よく考えたら糸がない。

経糸がない。

教室の糸ではなく自分で用意しよう。

さて、問題です。

糸はどこで買いますか?

答え:糸のきんしょう

糸のきんしょうです。

あるわあるわ、いろんな糸。

糸の強さってわかりますか?

太い糸は強い、確かに一理ありますが、

素材によっても異なります。

とりあえず丈夫な絹糸、

光沢のある絹糸、

予算度外視の絹糸。

糸の単位は、長さでなく重量です。知らなかった~。

1巻あたり重量です。 😳

長さで売ってません。

ネットで買い物完了。

この作務衣ができるまでには、

布を織るための裂き織りの布玉が必要です。

布玉作り開始~。

ヤフオクで購入した大量の着物の裏地。

色焼けや色あせのくたびれた生地です。

せっせと裂こう、いや、切ります。

定規には、取っ手をつけたほうが楽に切れます。

クロバーの定規用ハンドルです。

紺色の布玉を作ります。

薄い青も追加。

えーい。ネクタイも切っちゃえー。なんでも織り込め~。

絞りのネクタイの凸凹感が、

上手く作品にいかせればいいなー。

夜な夜な作業してますが、定規で切るのも疲れます。

眼精疲労に肩こり、腰痛、手は腱鞘炎になりそうです。

ある程度の布玉ができると織り始めます。

気分を変えて緯糸もかわります。

裂き織りの場合は、布で織るので緯糸が太い為、

どんどん織り上がりますが、すぐに布玉がなくなります。

ここが、ネクタイだなー。

2014.1.20反物製作

左の胸に、ネクタイが織り込まれています。 🙂

今回の襟と肩裏の生地は、、ぬくもり工房の無地紬 緋(あけ)-茜と灰の褐色味ある赤 カット売りです。

丈夫でシッカリしています。

温故知新 作務衣(さむえ)製作24作 裂き織り

・裂き織りの作務衣に挑戦

手織り教室で習いながら、習うというより楽しみながら。

布から作るなんて想像して下さい。

今度は、どんなものにしようかと、

趣味の世界ですから、

時間やコストは、完全無視です。

素人だからやれる凄さ。 🙂

この作務衣は、裂き織りによる初めての作品です。

いきなりできるはずは、ありません。

最初に、簡単なスケッチをします。

スケッチと言っても漫画です。 🙂

『袖は、とりあえず茶色にしよう。茶色と相性がいいのは、白かな?

襟の色も茶色でいこうかな?』

この程度です。

ひらめきだけの人生。

ひらめきは、簡単。

実現させるには、コツコツと忍耐。

自分で織り上げていくしかな~い。

両袖は既成の木綿ですが、身ごろはすべて裂いた綿生地で織り上げています。

反物ができるまでにずいぶん時間がかかります。

織りだす前の準備もあります。

糸で織るのではく、布で織ります。

細い布です。

裂き織りは、本来、着古した布などを捨てずに

もう一度、裂いて緯糸の代わりに布にしてリサイクルする。

裂いて織る、だから裂き織りです。

東北、北国では、繊維が貴重品だったので

捨てない知恵です。

いつまでも、使う、破れると、あて布をする。

布団でもなんでも古くなっても捨てない。

今の時代は、簡単に服を捨てますよね。

物はあふれ、服も使い捨ての時代になってしまいました。

メーカーもトレンドを売らなければやっていけないし、

経済活動の仕組みがそうさせています。

なんとかできないものか?

私が、作務衣を作る理由の一つに、

作務衣は、モデルチェンジがない、着物と同じで

普遍的で伝統的なシルエットです。

多少の変化があっても、いつまでも着れる。

おじいちゃんになっても着れる。

そうです。

私は、老後の服を作り続けています。

誰よりもお洒落なおじいちゃんを目指してます。 😆

話は、それましたが、裂き織りの布は、

今ままで作った作務衣の余りの布、端切れを使います。

シッカリした生地です。手では、裂けません。

薄いハンカチのようには、裂けません。

夜な夜なカッターで切って、細い布を作ります。

反物の分だけ、糸玉が、たくさん必要です。

普通のカッターナイフでは、切れません。

サークルカッターです。

ピザ屋さんでピザを切るカッターと同じです。

裏地は、ぬくもり工房 の 無地もめん 抹茶色 カット売りです。

薄くて丈夫で裏地にも使えます。

温故知新 作務衣(さむえ)製作23作

・秋らしい縞の綿麻生地で作務衣製作

素敵な厚手の綿麻の反物に出会いました。

今は、廃盤になっていると思いますが、

表地は、ぬくもり工房 の友市シリーズの生地です。

少しゴツゴツした感じが、素敵です。

色合いもなかなかです。

大胆な配色です。

手織りを習い始めてから、生地を見る視点が変わりました。

人の服を見る時も素敵な服だなというところから

生地は、どうなんだろう?

生意気にも、失礼ながらも見てしまいます。

特に織物は、街ではあまり見かけません。

ですので、余計に見てしまいます。

生地の購入の際は、織りの配色や経糸、緯糸等を

参考にしながらどうやって織っているのだろうか?

なんて考えながら見ています。

生地というより一つ一つの作品に見えてきます。

さて、今回のこの生地を活かそう。

この生地、季節感としては、秋、紅葉、晩秋、枯れ葉、

落ち葉、もみじ、銀杏、里山、枯れ木、栗。

そんなイメージです。

綿と麻が秋らしくもあります。

あえて裏地付です。

この赤茶の裏地が、山肌の赤土、

粘土をイメージします。

いちいち、ここまで、説明付きです。 😉

私は、縫製はできませんので、

生地を選んでイメージするところまでです。

完成は、イメージしていますので

それなりの指示はしますが、お任せです。

自分で縫うまでは考えておりません。

あくまで趣味ですので・・・。

この色をこの場所に使うとか、

ポケットの色をどのようにするとか、

細かいところは、縫製の方にお任せです。

それでも、思ったように仕上げて頂いてます。感謝。

生地を探して縫うだけでも、

完全にセミオーダーな作務衣に仕上がっています。

調子にのって首に麻のストールなんか巻いて

写真で見るとなかなかのものです。(自画自賛)

この作務衣は、プレゼントとなりました。

達者でなーっ。別れは、いつも寂しい。

2013.11.1製作 秋用作務衣

![]()

なんかいい雰囲気でてますよー。

裏地は、ぬくもり工房 の 無地もめん 赤茶色 カット売りです。

ちょっとした、和裁ができる方なら、お手持ちの作務衣をもとに

簡単にできます。是非、自分で一着作りましょう。

温故知新 作務衣(さむえ)製作22作

・自分で織った手織りの作務衣です。

2012年12月頃から、手織り教室に通いました。(約5年間。)

自分で生地を織ろうと思ったのが動機です。

自分で織れば、自分の思った色合い、風合いが出せる。

一応、やるだけは、やろう。

そうしなければ、自分自身が、満足できないのではないかと

思ったのが一番の理由です。

教室に通うため先生に連絡しまして、面談です。

記憶では、最初に『先生、野良着を作りたいのです。』と話したら、

少し驚かれていたのを覚えています。

そうですよね、突然、野良着を作りたーい。ですから。 🙂

驚くと思います。

先生は、ご高齢ですが、

素敵な手織り服を着ていたのを覚えてます。

その手織りを見たときに、はじめて布の個性というか

布の力というものを感じました。

この時、もう一度、自分が作りたい作務衣は、どんな作務衣か?

再認識していました。

私の中では、襤褸(ぼろ)の美、

野良着、朽ちていく布、それでも存在感がある布。

うまく言えませんが、侘・寂(わび・さび)というか、

枯れたというか、一言では言えない布です。

あくまで、私の想像です。

具体的にはどんな布なのかは、自分でも整理がついていません。

そんな、訳の分からない布を目指していたようです。

教室に参加すると、初歩のストール作りです。

綿糸も絹糸等、最初は、その特性を理解できません。

織り機の操作もわかりませんが、糸を通して、教えてもらいます。

手と足を使って、誰でもトントン、トントンと織り上がっていきます。

昔話の鶴の恩返し状態です。 🙂

何回か通うと織りがります。

最初は、感動です。

⇒はじめて、できたストール。

ストール完成後、2回目の手織り布が、この作務衣です。

9メートルを織りあげました。

最初の頃は、糸の用意もありませんので、教室の糸を

使いました、赤い糸があったのでそれを使用。

もし、赤い糸がなければこの作務衣は、できていません。

作務衣にするための、縫製も手織り布になると少し変わります。

布の始末が大事です。糸がスルスルと抜けるため

抜けないようにシッカリとミシンで仕上げてもらいます。

作務衣の裏地は、無地の木綿です。

3月に近いころから織りはじめ、ずいぶん時間がかかったのを

覚えています。

コツコツと忍耐で9メートルの手織りの生地です。

3ヶ月ぐらいかかったでしょうか?

時に経糸が切れたり、緯糸を頻繁に変えたり

9メートルは、長いー。でも、最後は、感動。

織続けた後は、達成感があります。

反物になったのが、2013.7.13でした。

1枚の手織り布が、作務衣になりました。

この作務衣は、いまだに着ています。

自分で作ったものは、思いがあります。

着ていて眺めると、この辺を織っていた時は、

緯糸に迷っていたとか、

この経糸は良かったとか、織りが緩いとか、

着ながら反省することもあります。

そこが、いいところです。

手織りは、美しい。

今思えば、よくやった。五十の手習いです。 😆

温故知新 作務衣(さむえ)製作21作

・もう一枚追加、日本の縞柄を作務衣にしてみました。

20作目の作務衣と色違いでもう一枚。

このパターンは、いい感じに仕上がります。

生地が丈夫でシッカリしています。

紫陽花(あじさい)という縞紬と無地紬の桑染めのコンビです。

クッキリとした配色で季節を感じるように仕上がったと思います。

日本色の色合いが気に入ってます。

古くから日本で見られる四季の植物や花、鳥や動物の色に由来する

色の名前は、よくできていて想像していると楽しくなります。

言葉では、いにしえ、繊細、自然、歴史、美意識、伝統、落ち着き、

物でいうと、陶器、焼き物、版画、花、庭園、着物とかに連想され、

作務衣製作というより、色というか、色彩が好きなのかもしれません。 🙂

この作務衣からは、何を感じるだろうか?

遊び心で袖の裏も裏地を縫いあわせています。

紐の部分は、両面生地を使い分けています。

前回同様、今回も2枚の生地で完成です。

作務衣製作の生地は、

静岡より江戸時代から伝わる伝統織物の

ぬくもり工房 より生地を選びます。

たくさんのいろんな生地があります。

温故知新 作務衣(さむえ)製作20作

・美しい日本の縞柄を作務衣にしてみました。

美しい作務衣は、自分のひとつのテーマです。

重厚で構えるような作務衣でなくて、

普段使いができて、日本の和服の良さが、

伝わるような作務衣を目指しています。

生地の色彩、色調が日本人らしい、どこか懐かしい感じを

求めているのかもしれません。

今回は、今までになく前身ごろを切り返して

雰囲気を変えています。

この配色、縞紬の暁色のグラデーションが美ししく

半身だけに使用したのが良かったように思います。

肩裏も暁のグラデーションで仕上げています。

やってみないとわかりませんでしたが、

結果OKだったかも。

今思うと生地があってデザインする、

もしくは、素材にあわせてデザインをするという作業を

繰り返していたように思います。

春夏用の作務衣として着てみたいと思います。

2013.4.14製作 春・夏・秋用作務衣

遊び心で袖の裏も裏地を縫いあわせています。

紐の部分は、両面生地を使い分けています。

作務衣製作の生地は、

静岡より江戸時代から伝わる伝統織物の ぬくもり工房 より生地を選びます。

たくさんのいろんな生地があります。

無地紬 樺茶色 カット売り可。生地巾 約40cm

上品な色です。

生地もシッカリしています。

縞紬 暁(あかつき)カット売可。生地巾 約36cm

グラデーションのような縞がきれいです。

生地もシッカリしています。

この2枚があればとりあえず後は、縫製で仕上がります。

作務衣の型があれば、誰でも簡単に何枚でも製作可能です。

この作務衣は、丈夫で長持ちしています。

全然、くたびれた感じはありません。

いろんな生地があります。

組み合わせ次第で、本来、デザインは無限にあるはずですが、

人それぞれ、センスもあり

好き嫌いもあるでしょうが、

無限の中から、自分なりに抽出されたものが個性です。

その個性を楽しんで自分なりの一着を作って下さい。

温故知新 作務衣(さむえ)製作19作

・国産の木綿に出会いました。あたしい作務衣製作の創造性。

どちらかというと白系の服は苦手で、自分が着ても

似合わないという意識があって

今まで、白系の作務衣の製作はありませんでした。

この木綿と出会って、はじめて、挑戦してみました。

生地は、一定期間たつと廃盤になるので

その時、その時が出会いです。

人気があるものや普遍的なデザインのものは、

品切れになることなく生産されていますが、

ほとんどの生地は、一旦生産されるとなくなり次第終了に

なることが多いです。

特に縞柄などは、いいなと感じるものはロングセラー商品です。

普遍的に美しい柄のパターンもあります。

ロングセラーは、よく見る配色なので、

万人受けするでしょうが、今一つ、面白くないかもしれません。

無難に仕上がるという感じです。

毎回、デザインには悩ませられます。

ぬくもり工房 の商品は気に入っています。 🙂

白系の作務衣は、引き締まった感じがありませんが、涼し気な感じと

着る人によっては、おしゃれ感、清潔感があります。

少し遊び心を入れてピンクのステッチ。

肩裏は黄色の縞が、見えないお洒落だと自画自賛しています。 😆

生地はシッカリしています。

自分が楽しいようにアクセントを

付けると紐とポケットでしょうか?

しばらくこのパターンが、続きます。

自分が着るのでどうしても配色が自分の好みに

なってしまいますが、それが個性でしょうか?

市販品にない自由さが楽しいです。

この作務衣は、プレゼントしました。

喜んで頂けたのか、タンスの肥やしになったかは、

不明のままです。

温故知新 作務衣(さむえ)製作18作

・新たな生地を求めて作務衣製作を継続。

あちらこちらと生地販売の会社を探しました。

たどり着いたのは、静岡県浜松市にある ぬくもり工房 です。

遠州木綿なる生地があります。

いろいろとネットで調べてみると

ここなら自分が思っている作務衣ができるのではないかと思い、

すぐにサンプルを購入しました。

趣味でモノづくりをしている人や既製の商品もあるし、

業者には卸売りもしてくれるようです。

種類が豊富なのが一番の魅力です。

和柄というのもなかなか奥が深いですね。

最初は、無地だったんですが、縞も美しいので縞の作務衣の製作も

後日始めます。

肩裏と紐とポケットは、縞の木綿です。

縫い糸の色を変えてステッチ風に仕上がっています。

この作務衣を皮切りに、しばらく日本の伝統の生地の素晴らしさを

表現しようと製作を進めます。

▼ぬくもり工房 のサンプルです。

作務衣を作りだすまで全く知らなかった、

江戸時代から続く伝統の綿織物。遠州綿紬。美しいです。

微妙な艶があります。

光沢と色合いがよくて、良くこんなに光るなと感じます。

そしてこのクールな感じ、新緑の頃に着たい作務衣です。

生地もしっかりしています。とても丈夫です。

ちなみにこの色は、千歳緑(せんざいみどり)です。

色まで、意味ありげな名前です。

写真では、色の良さが伝わらないのが残念です。 😥

温故知新 作務衣(さむえ)製作17作

・デニムの作務衣(さむえ)の臙脂(えんじ)色。

二匹目のドジョウではありませんが、前回のデニム作務衣が

うまくできまして更にもう一着。

14オンスのゴツゴツした感じのデニムの作務衣です。

ペラペラしたデニムではなく、ゴワゴワ感がいいです。

着てみるとゴツゴツ感で若干、肩がコリます。 🙂

着つぶしていけば味が出ると思います。

色が何とも渋いです。

デニムで有名な倉敷児島のデニムで仕上げています。

肩裏は、綿紬です。

光沢のある臙脂のデニムがいい感じです。

定番のブルーは、藍染の作務衣と同じように見えて、

作ろうと思いませんでした。

あれは、あれで良いのでしょうが。

ゴツゴツのデニムで着つぶした渋いファッションの人を

見てみたいですね。

私がモデルでは、話になりませんが・・・。 🙄

チンドン屋のような作務衣から卒業して徐々にまともなものが

できだしたのは、この頃からでしょうか?

はじめて、お客さんから欲しいと言われた作務衣です。

デニムの魅力か?

臙脂色の魅力か?

この作務衣は、旅だっていきました。

臙脂色のデニム 肩裏付

2013.3.22製作

温故知新 作務衣(さむえ)製作16作

・デニムの作務衣(さむえ)が誕生。

作務衣製作も15枚を超えて、

ずいぶん生地の調達で悩んでましたが、たどりついた答えが、

倉敷だからデニムを使ってみようかな?

誰でも考える安易な発想です。 🙂

一度は通る道。

倉敷の児島と言えば、ジーンズにおいては、国内トップクラスです。

当然、生地屋さんもあります。

いろいろ探して、最後は、

知人を通じてデニムの生地屋さんを紹介してもらいました。

児島の繊維業界も誰でも相手にはしてくれません。

その業界には、その業界のルールがあるのでしょう。

デニムと言っても目利きができるわけではありません。

ワインをはじめいろんなソムリエがありますが・・・。

デニムも、2013年より「ジーンズソムリエ資格認定制度」なるものがあり、

ジーンズに関する深い知識や価値を伝えられるプロフェッショナルな

人材を育成するため、全国で試験を実施するほどですよね。

当然、私は、資格なしです。 😥

話が脱線しましたが、業者様を訪問、基本、小売りはしてないようです。

単位は、メートル単位で販売。

なので2.5メートルの長さでロール巻きを下さいと言っても、

3メートルにして下さいと言われます。

メートル単位の売りです。

手芸店では、ありませんので、10cmm単位で下さい

というわけにはいきません。

デニムの目利きができない私にもわかりやすく

説明してくれました。

厚さとか染めとか手触りやエイジングなど。

デニムの種類は、たくさんあって選ぶのに時間がかかりました。

私の作務衣のイメージは、ゴツゴツのデニムをザブザブ洗えるイメージです。

このデニム、生地の重さで14.5オンス、通常より厚いです。

ブルーのデニムではありません。

色で言うなら、日本の和色で灰汁色(あくいろ)に近いのでしょうか?

樺茶色(かばちゃいろ)でしょうか?

渋い色です。

ポケットのラインや、紐、肩裏の生地は、日本の綿生地の縞柄です。

何か和柄と融合させたかったのでしょう。

新しい型より以前お世話になった縫製工場ではなく、

小さな縫製屋さんに頼みました。

簡単なマンガを描いたものが指示書です。

一枚一枚、微調整をしながらお願いしていきます。

ある意味、小回りが利いてよく内容を把握してもらえるので

助かります。

デニムで作るだけで、おしゃれな感じがします。

タフな作務衣にも見えてきます。

基本上着だけしか製作しないので、

デニムの上着だからそのまま、ジーンズの上に着ればバッチりです。

着つぶしてみたい作務衣ですが、現在、タンスで眠っています。 😆

ここまできてようやくオリジナルの作務衣が形になってきているようです。

まだまだこれからですが、型って大事ですね。

温故知新 作務衣(さむえ)製作13~15作

・新しい型になった作務衣(さむえ)を再度作り出す。

型も新しくなったし、これで進めてみようとまた、生地を選びます。

自分が作りたい作務衣がまだ、漠然としていて、

生地もマンネリ化して自分自身もマンネリ。

惰性と義務感になりつつあります。

煮詰まった状態でしょうか?

モノづくりですから、瞑想しながら、迷走もしますが、

大事なのは、前に進む。

前に進むことが何より一番。

トンネルを抜け出す。

ブッ飛んだものを目指しているわけではありませんが、

納得できる生地がなくて行き詰っております。

このプリント柄で製作した時に決定的な駄目だしがありました。

写真の花柄作務衣と同じ生地の半纏(はんてん)が

お店で販売されているのを見て唖然。 😯

あれーっ。

自分が生地を購入して作ったのと同じだーっ。

考えることが、同じだなー。

量産された生地の宿命です。

これを機に、次回より新しい生地を模索するようになりました。

結果これが、良かったのかもしれません。

まー、とりあえず作ってみようと思って始まり、

15枚目の作務衣完成。

振り返えってみると、その時、その時、真面目に考えてやっていますが、

今見てみるとおかしな作務衣作っていますね。

まとめ:この三枚の作務衣製作を最後に生地を考えるようになりました。

ただひたすら上着だけを作ってますね。

温故知新 作務衣(さむえ)製作12作

・着ていておかしいことに気が付いた作務衣(さむえ)作り。

なんか違うと思ったのは、着ているうちに

少し、ペタンと見える、着心地がしっくりこない。

何ども着ては、脱いでを繰り返してようやく気が付いたのが、

前身ごろのかぶさりの違和感。

最初は、気が付かなったけれど着ているうちに

なんとなくぎこちない。

作務衣に限らず、服って難しいですよね。

人それぞれ、体型が異なります。

体型もサイズだけの問題でなく、

手が長い、首が短い、お腹だけポッコリとか、

服のサイズのS、M、L、XLだけでは収まるはずは、ありません。

一人ひとりが特別サイズです。

最初に型を製作した縫製会社に

再度修正依頼を考えましたが、やっぱり心機一転。

個人のパタンナーさんを新しく紹介頂いて

訪問することになりました。

確か、まだ暑い季節だったと思います。

自宅兼仕事場ということで、『ピンポーン』と

ベルを鳴らしましたら、私より少し年配の男性の方が

出てきて、『よろしくお願いします』と挨拶いただき、

ドラフターなるもので、型紙をつくる説明を受けました。

持参した作務衣をもっていき、細かい指示書をもとに

実際に私が着てみます。

しばらく眺めて、この辺がこうですね、ここがこうですねと、

ポイント的に服を詰めたりしながら、修正していきます。

おじさん二人が服を着たり脱いだり、客観的には、

おかしな光景ですが、必死です。

結論としてシルエット修正の一番のポイントは、

背中の首回りです。襟ぐりが美しく仕上がっていなかったので

そこを変更したら良くなりました。

胸のあたりの襟の開き角度も修正。

パターン代金は、新規作成に関わらず、縫製会社の半額以下でした。

写真をみると襟が立ち上がっています。

襟幅の変更や前身ごろにおくみをつけて仕上がりです。

このような仕上がりにすることで生地が節約できることと、

反物で作務衣が作れることがわかりました。

一歩先進です。

とりあえず、新しい型で作るため、生地を用意して製作。

まとめ:新しい作務衣の型は、襟が立ち上がっています。

この一枚は、今も最新の型として製作に役立っています。

イエローの裏地は、肩裏だけですが、これで十分かもしれません。

温故知新 作務衣(さむえ)製作10~11作

・作りはじめてもいろいろ悩む作務衣(さむえ)作り。

合計9枚の作務衣を製作後、更に作ってやろうじゃないかーっ。

もう生地選びや裏地の色は、好き放題。

演劇衣装のようになってきました。 🙂

もしや、ご近所さんからも少し変では?なんて

思われていないとも限りません?

いろんな作務衣を日替わりで着ている。

しかも、紺とか茶とか違和感のない作務衣ならまだしも・・・。

見たことないような????

見方によっては、ちんどん屋です。(笑)

太鼓たたいて紙吹雪でも舞っていたら

誰が見てもちんどん屋。

モノづくりの宿命でしょうか?

多少の自己顕示欲は、必要です。

内心、どうだー。オイラの作務衣は、一味違うぞー。

なんて思ってないとやっておれません。 😎

楽しんで作っているうちが花です。

自分でもここまで作るとは、思いませんでした。

この頃は、色彩だけで楽しんでいたのでしょうね。

表の生地と襟の色と裏地の3色を選べば何とかなります。

その反面、気持ちは、マンネリ化してきて、

単調さに飽きてはいたんですが、

どうすればいいのかが、わかりません。

発想の広がりがなくなり、行き詰まりだしたのかも

しれません。

目指している作務衣が、わからなくなりました。

高級=値段ではなく価値。

価値???量産されるものでなく、こだわり???

多少の人間性や、創造性を感じる作務衣。

そんな事を、考えるようになりました。

でも、この時点では模索中で何もわかってません。

マンネリ化しながらも、

仕上げたのが第4弾目の作務衣2点です。

今思うと、少々、恥ずかしいですが・・・。 🙁

まとめ:今回の2枚の作務衣以降は、

生地について考えるようになり

型も見直すようになりました。

こちらもヤフオクで最後は売れました。

購入者様、本当にありがとうございました。

温故知新 作務衣(さむえ)製作7~9作

・思い切り自分が満足できる作務衣(さむえ)を作りたい。

合計6枚の作務衣を製作後、もっと面白い作務衣は、作れないか?

目指しているのは、おさまりのいい作務衣ではない。

絵でいうならば、額からはみ出るような・・・。

なんちゃって、言うのは簡単。 😛

立ち止まらずに作りましょう。

あくまで、個人の趣味の作務衣づくりなのに

縫製会社に一着、一着を持ち込むものだから、

相手もまた来たなという感じで、半分は、面倒くさそうです。

業界でいうサンプル製作です。

大量生産の為のサンプルなら嬉しいのでしょうが・・・。

私の場合、カッコつけて言うと毎回1点だけのオートクチュールです。 😛

今思えば、個人が縫製会社に持ち込んでいる状態でしたので

方法が間違っていました。

本来なら個人で和裁をする仕立て屋さんにお願いするのが普通の流れです。

何も知らない私は、ひたすら猪突猛進、それイケー。

創作は楽しー、着るのも楽しー。完成したら嬉しー。

自分が持っている作務衣と製作した作務衣の合計は、すでに10枚以上です。

毎日、着替えても一週間は、楽々です。

そうなってくると、もう自分の好みで作っちゃえとなりまして、

生地選びも自分の好きな柄を選びます。

ここでまた、生地を探しに行ったのがまたしても、近くにお店を構える 倉敷 笹沖店のドリーム。

だんだんと慣れてきて、この生地には、この裏地という感じで

ポンポンと生地を購入。

あとは、生地を持ち込み仕上がりを待つ感じです。

我ながら、この時は何を思って作っていたのかわかりません。

これがいいと思って作っていたのは、間違いありませんが・・・。

第3弾の作務衣が写真の3点です。

2.童子柄に目の覚めるスカイブルーの裏地

2012.6.22

このプリント生地、折りジワが日焼けして線傷になっていました。

アイロンをかけても消えませんでした。

この時から、生地もクオリティーが高いものを

使用しなければいけないと思いました。

3.黒字の花柄地紋に淡香(うすこう)の裏地。

2012.6.22

まとめ:今回の3枚も、裏地がキュプラで仕上がっています。

トキメク作務衣を目指したんですが、

裏地だけが、派手になった感じですが、配色のお勉強には

なったのかもしれません。

こちらもヤフオクで最後は売れました。

売れたと言うことは、好きな人がいるんですかね?

購入者様、本当にありがとうございました。

温故知新 作務衣(さむえ)製作4~6作

・納得できずに更に追加で作務衣(さむえ)を作りだした。

自分が着てみたい作務衣がない。

そこから始まり、第1弾製作後、もっとトキメク作務衣は、作れないか?

取り合えず独創的な生地を探そう。

この頃から、どのような生地がいいのだろうとか?

厚手、薄手?とか綿とかポリエステルとかいろいろ考えるようになりました。

生地へのこだわりもあったのですが、知識がない為、全くわかりません。

作務衣には季節があるのだろうか?

春夏?秋冬?云々??? 🙂

ネットで生地を探してみてもさっぱりわかりません。

いったいどこでどんな生地が売られているのか?

生地の販売ルートはあるんでしょうが、これといったものがない。

一枚分だけを簡単に選べたらいいのにとお思いながらも

なかなかありません。

そして作るにあたり、1枚あたり生地がどれだけ必要か?

無駄のない寸法取りは、どうすればいいのか?

生地がギリギリでは、作れません。多すぎても無駄が出ます。

縫製屋さん曰く、型紙を当てて自分で計ってください。

柄のある服などは、どちらが上で、どちらが下とか?

袖の生地は、縦、横?

生地の取り方なんか考えたことがありません。

今考えると1着つくるのに、相当無駄なコストをかけて作ってたんですね。

量産しないで、たった一枚の作務衣を作るのですから、

非常にコストがかかります。

そして、ここでまた、探しに行ったのが、またしても

近くにお店を構える 倉敷 笹沖店。

まずは、作れ~っ。行動あるのみ。

考えていても答えは無いぞー。 😎

生地を持ち込み職人さんと打ち合わせしてお願いした後、

後日、職人さんから『生地が足りませ~ん。』

柄に合わせて作ったら足りなくなり、

足らずの生地を買って持ち込むはめになりました。

この件以来、生地は、無駄でも少し多めに用意するようになりました。

※職人さんの裁断ミスもありますのであしからず。 🙄

第2弾の作務衣が写真の3点です。

第1弾に比べ若干、進歩でしょうか?

1.パッチワーク風和柄作務衣

柄もすごいが、裏地のレモンイエローが効いてます。

2012.5.11

2.アイスブルーの地紋にアイスブルーの裏地。ポケットの縁は、茶色。

2012.5.11

3.白地の地紋に薄いピンクの裏地。よく作ったわ。

2012.5.11

まとめ:今回の3枚も、裏地がキュプラで仕上がっています。

作務衣には裏地がいると信じ込んでいたのでしょうか?

総裏地仕上げというところがスゴイ。

これは、当時こだわっていたんでしょうかね。

この頃から刺繍のタグで磨作博のネームを付け出しました。

ブランドぽくしたかったのでしょうか?

第2弾は、なんとなくそれっぽく仕上がっています。

こちらもヤフオクで最後は売れました。

購入者様、本当にありがとうございました。

温故知新 作務衣(さむえ)製作1~3作

・縫製もできないのに思いつきではじめた作務衣(さむえ)づくり

自分が着てみたい作務衣がない。紺色ばかりの作務衣は、楽しくない。

そんな動機から始まったのです。

好きな生地でスーツのように作れないのだろうか?

そう思った私は、縫製もできないのに自分で作ってみようという衝動から行動を起こしました。 🙂

なんのノウハウもありません。究極のド素人。そもそも石屋さん。今思えば・・・。よくやったもんだ。

倉敷在住の私は、知人を訪ねデニムで有名な児島の縫製工場を紹介してもらい訪問しました。

作務衣を作りたいんですが、作れますか?といきなり社長さんに尋ねたら、

『型』は、お持ちですか?

はあ???『型』? 当然、『型』が必要なんてなんにも知りません。 😯

作務衣なんて簡単にできるのではないかと内心思っていた私は、

何ですか?『型』?

デザイン以前にまず、設計図である『型』が必要です。

作るにしても縫製する職人さんに指示ができないのです。

そうですよね、どんな製品を作るにも設計図があります。

設計図をもとにモノ作りがはじまるのです。

プラモデルと一緒ですよね。

話し込んだ後に作務衣の『型』を作ることになったのですが、『型』を作るためには、

私が所有している作務衣を引っ張りだして、採寸をし、簡単な絵をかきます。

絵をかきながら、少しずつ変更していきます。

そして、袖を短くしよう、丈を伸ばそう、紐の長さ等を具体的に指示します

ポケットは、この位置にする等、具体的に寸法もいれます。

しかしよく見ると、作務衣の襟ひとつを見ても襟の幅、長さ、すべて違うではありませんか?

こんなに作務衣をまじまじと見たのは初めてです。

う~ん。採寸がとても多い。

『型』は、平面で仕上がりますが、着たときは立体になります。

おなか周りやわきの部分などは多少、丸みを帯びた流線形です。

すべて直線ではありません。

型代なるものは、初回、5万円也。

修正のたびにに1万円也。

サンプル、製作、一着、別途1万円也。

※これは、あくまで私の場合です。作務衣の『型』は、ネットで検索しても、

本屋さんで探したり、近くの手芸店などでも十分に手に入ります。

後日、私は、この初期動作が、完全に間違いだった事に気が付きます。

次は、布、そう素材生地です。

形は、決まったけれどどんな生地で作るのか?

とりあえず、近くにお店を構える倉敷 笹沖店にGO。

広幅の生地を買って作った作務衣が写真の3点です。

怖いもの知らずとは、この事でしょう。

1.迷彩柄作務衣、または、和柄ミリタリー。

発想がすごい。こんな作務衣はないに決まっている。もはや作務衣を超えている。

2012.4.14

2.唐草柄作務衣、着眼点は良かったが・・・。江戸時代かな?

2012.5.4

まとめ:いきなり、最初の3枚は、裏地がキュプラで仕上がっています。

スーツと勘違いしていたのでしょうか?

我ながら凄いことしてますね。肌ざわりなど着心地は良かったです。

作務衣の裏地にスーツの裏地とは・・・。

予算は、完全度外視。思ったままに作ります。

知らないと言うことは、何事でもチャレンジできます。

でも、ヤフオクで最後は売れたんですよね。

購入者様、本当にありがとうございました。

手織り シルクのストール 2作

簡単なようで苦戦したシルクのストール。

経糸の張り具合も含めシルクのためスルスルとすべるので、なかなか織り上がりが上手くできなくて苦労しました。

織りがってみると思ったより気に入りました。これはこれでOK。

神経質に考えなくて水洗いして首に巻くといけています。

手織りは、とにかく根気の一言です。

2015.4.18

手織り ストール 1作

・はじめて手織り教室で製作したストール

手織り教室に参加して、

はじめて製作した作品が、このストールです。

モノ作りですので、完成したらワクワクで嬉しいです。

糸を選んで織上がるまで9時間ぐらいかかりましたが、織りあがりました。

自分で言うのもなんですが、大変気に入ってます。

そのうち、手織りの作務衣を制作したいと考えています。

2013-02-26

磨作博(マサヒロ)の始まり。

自分が着てみたい作務衣とは、どんなモノかを考え

2011年10月から作務衣の製作をはじめました。

とにかく最初は、わからない事だらけです。

今も試行錯誤を繰り返しています。

2012-11-25